Играешь и физически чувствуешь, как сильно тужилась Deck Nine, чтобы придумать хоть что-то удобоваримое. Life is Strange — нетипичная игровая серия, которую почти сразу начало штормить. Это с первой частью все было (и есть) прекрасно: приземленная детективная история с идеально вкрапленными в нее фантастическими нотками, ловко связавшими поиск маньяка, душевные терзания героини и внезапно обретенную сверхспособность. Как сейчас помню: каждый эпизод раскрывал историю как по учебнику, концовка заставляла сделать действительно серьезный выбор. Из тех, которые никому не пожелаешь. Приквел получился другим, но в эмоциональном плане не уступал предшественнику, а вот потом серия свернула куда-то не туда. Life Is Strange 2 делала та же студия Dontnod, рискнувшая не повторяться и оставить лишь концепцию суперсилы, да и то она досталась не главному герою, а его младшему брату. Попытка вышла не очень, но за усилия — однозначно лайк.

Играешь и физически чувствуешь, как сильно тужилась Deck Nine, чтобы придумать хоть что-то удобоваримое. Life is Strange — нетипичная игровая серия, которую почти сразу начало штормить. Это с первой частью все было (и есть) прекрасно: приземленная детективная история с идеально вкрапленными в нее фантастическими нотками, ловко связавшими поиск маньяка, душевные терзания героини и внезапно обретенную сверхспособность. Как сейчас помню: каждый эпизод раскрывал историю как по учебнику, концовка заставляла сделать действительно серьезный выбор. Из тех, которые никому не пожелаешь. Приквел получился другим, но в эмоциональном плане не уступал предшественнику, а вот потом серия свернула куда-то не туда. Life Is Strange 2 делала та же студия Dontnod, рискнувшая не повторяться и оставить лишь концепцию суперсилы, да и то она досталась не главному герою, а его младшему брату. Попытка вышла не очень, но за усилия — однозначно лайк.  А вот дальше… Серию окончательно передали студии Deck Nine, представившей нам True Colors с новой героиней. Получилось еще хуже, чем в прошлый раз, но видимо с продажами все было хорошо, раз Square Enix согласилась на еще одно продолжение. Рискну предположить, что возвращение Макс Колфилд сыграло в этом решении не последнюю роль. За годы, прошедшие после событий в Аркадия-Бей, Макс почти не изменилась. Мельком упоминается, что она долгое время скиталась по стране с выставками своих фотографий, ежедневно вспоминая о том, что (едва не) натворила. И вот однажды ей пишет ректорша Каледоского университета по имени Ясмин, приглашая преподавать искусство фотографии молодым студентам. Место тихое, университет входит в десятку лучших по стране — как тут отказаться?

А вот дальше… Серию окончательно передали студии Deck Nine, представившей нам True Colors с новой героиней. Получилось еще хуже, чем в прошлый раз, но видимо с продажами все было хорошо, раз Square Enix согласилась на еще одно продолжение. Рискну предположить, что возвращение Макс Колфилд сыграло в этом решении не последнюю роль. За годы, прошедшие после событий в Аркадия-Бей, Макс почти не изменилась. Мельком упоминается, что она долгое время скиталась по стране с выставками своих фотографий, ежедневно вспоминая о том, что (едва не) натворила. И вот однажды ей пишет ректорша Каледоского университета по имени Ясмин, приглашая преподавать искусство фотографии молодым студентам. Место тихое, университет входит в десятку лучших по стране — как тут отказаться?  Макс, конечно, не экстраверт, но заводит пару друзей, включая дочку ректора Сафи, с которой максимально сблизилась. По крайней мере, так думала Макс. Но вот незадача: однажды после милых посиделок на крыше Сафи уходит полюбоваться звездным небом и там получает смертельное огнестрельное ранение в грудь. Все, естественно, в шоке, но не игрок, сразу смекнувший, что совы не то, чем они кажутся. Но до развязки еще далеко, так что погрузимся в дебри взаимоотношений преподавателей и студентов, вместе и порознь. С коллегами Макс явно не дружит: из личного состава нам попадутся только Гвен Хантер и Лукаса Кольменеро. Первая — мужчина, совершившая каминг-аут как женщина, второй — нарцисс-мужчина. Естественно, он ведет себя как хозяин мира, но (спойлер) ничего из себя представляет. По странному стечению обстоятельств, он единственный в игре белый гетеросексуальный мужчина европейской внешности.

Макс, конечно, не экстраверт, но заводит пару друзей, включая дочку ректора Сафи, с которой максимально сблизилась. По крайней мере, так думала Макс. Но вот незадача: однажды после милых посиделок на крыше Сафи уходит полюбоваться звездным небом и там получает смертельное огнестрельное ранение в грудь. Все, естественно, в шоке, но не игрок, сразу смекнувший, что совы не то, чем они кажутся. Но до развязки еще далеко, так что погрузимся в дебри взаимоотношений преподавателей и студентов, вместе и порознь. С коллегами Макс явно не дружит: из личного состава нам попадутся только Гвен Хантер и Лукаса Кольменеро. Первая — мужчина, совершившая каминг-аут как женщина, второй — нарцисс-мужчина. Естественно, он ведет себя как хозяин мира, но (спойлер) ничего из себя представляет. По странному стечению обстоятельств, он единственный в игре белый гетеросексуальный мужчина европейской внешности.  Вы только не думайте, что я сразу начал с глупых придирок. Игра сама тыкает вас мордой в повесточку, едва вы ее только запустили. Первая же сцена: вы сидите в пабе и пытаетесь склеить барменшу, но та не поддается, несмотря на намеки на грани, кхм, пошлости для такой игры. Рядом за столиком сидит парочка студентов, один из которых — гей и очень хочет познакомиться с Винем — красавчиком-секретарем ректорши со всеми вытекающими. Из нормальных людей тут только Мозес — скромный и умный друг Макс и Сафи. Само собой, Мозес — негр.

Вы только не думайте, что я сразу начал с глупых придирок. Игра сама тыкает вас мордой в повесточку, едва вы ее только запустили. Первая же сцена: вы сидите в пабе и пытаетесь склеить барменшу, но та не поддается, несмотря на намеки на грани, кхм, пошлости для такой игры. Рядом за столиком сидит парочка студентов, один из которых — гей и очень хочет познакомиться с Винем — красавчиком-секретарем ректорши со всеми вытекающими. Из нормальных людей тут только Мозес — скромный и умный друг Макс и Сафи. Само собой, Мозес — негр.  Еще запомнилась фраза Макс, когда она впервые заходит в администрацию. Оказывается, Ясмин — первая женщина-ректор в истории университета! Вот она молодец, конечно, показала этим мужланам неотёсанным, ух! Ладно, все эти гендеры-шмендеры никогда не были для меня определяющими. Лишь бы игра была хорошей! Лишь бы я провел за ней три вечера, не отрываясь и гадая (нет), что ж за убийца тут такой изворотливый. В первой части Макс умела управлять временем, «исправляя» произошедшие в прошлом события. После того самого финала она остепенилась и больше своей силой не пользовалась, но после убийства Сафи ее снова начало колбасить. И однажды Макс осознала, что научилась путешествовать между двумя измерениями: в одном Сафи мертва, в другом — жива. Понятно, что после такого происшествия многие люди уже никогда не поделятся нужными секретами, а вот в других условиях они с радостью с вами поболтают и поделятся самым сокровенным. Сказано — сделано, отправляемся на допросы.

Еще запомнилась фраза Макс, когда она впервые заходит в администрацию. Оказывается, Ясмин — первая женщина-ректор в истории университета! Вот она молодец, конечно, показала этим мужланам неотёсанным, ух! Ладно, все эти гендеры-шмендеры никогда не были для меня определяющими. Лишь бы игра была хорошей! Лишь бы я провел за ней три вечера, не отрываясь и гадая (нет), что ж за убийца тут такой изворотливый. В первой части Макс умела управлять временем, «исправляя» произошедшие в прошлом события. После того самого финала она остепенилась и больше своей силой не пользовалась, но после убийства Сафи ее снова начало колбасить. И однажды Макс осознала, что научилась путешествовать между двумя измерениями: в одном Сафи мертва, в другом — жива. Понятно, что после такого происшествия многие люди уже никогда не поделятся нужными секретами, а вот в других условиях они с радостью с вами поболтают и поделятся самым сокровенным. Сказано — сделано, отправляемся на допросы.  И все было бы хорошо, если бы сценаристы не напортачили с героями. Они потрясающе, невероятно, чудовищно скучны. Складывается впечатление, что они постоянно о чем-то ноют: о плохих преподах, о трудном детстве, о том, что их никто не понимает. Причем, этим страдает не только по умолчанию скучный Мозес, а почти все. Не универ, а какой-то оживший русскоязычный твиттер. Даже красавчик Винь, и тот под конец расплачется, какое у него было нищее детство и как он из-за этого страдал. Второй момент — поступки. Положительных героев почти нет — все как один с тараканами разной величины или в прошлом, или в настоящем. Как будто Макс невольно собирает вокруг себя таких людей. Понимание приходит не сразу: сначала ты смотришь на симпатичных людей, которые в промежутках между нытьем пытаются вместе с Макс добраться до истины. А вот когда перед лицом плывут финальные титры (чудовищно огромные для такой мизерной игры), начинаешь задумываться.

И все было бы хорошо, если бы сценаристы не напортачили с героями. Они потрясающе, невероятно, чудовищно скучны. Складывается впечатление, что они постоянно о чем-то ноют: о плохих преподах, о трудном детстве, о том, что их никто не понимает. Причем, этим страдает не только по умолчанию скучный Мозес, а почти все. Не универ, а какой-то оживший русскоязычный твиттер. Даже красавчик Винь, и тот под конец расплачется, какое у него было нищее детство и как он из-за этого страдал. Второй момент — поступки. Положительных героев почти нет — все как один с тараканами разной величины или в прошлом, или в настоящем. Как будто Макс невольно собирает вокруг себя таких людей. Понимание приходит не сразу: сначала ты смотришь на симпатичных людей, которые в промежутках между нытьем пытаются вместе с Макс добраться до истины. А вот когда перед лицом плывут финальные титры (чудовищно огромные для такой мизерной игры), начинаешь задумываться.  Ну и сюжет вышел неудачным. В игре есть серьезный твист, в который очень трудно поверить. Но и объяснить его без спойлеров тоже трудно, так что просто поверьте мне на слово. Печально, если во время мозгового штурма идей для игры эта была самой удачной. И мне очень не понравилось, какими грубыми нитками были сшиты некоторые финальные сцены. Будто нам бы не помешало еще несколько сцен с раскрытием Ясмин, например. Да и со следователем как-то неудобно получилось.

Ну и сюжет вышел неудачным. В игре есть серьезный твист, в который очень трудно поверить. Но и объяснить его без спойлеров тоже трудно, так что просто поверьте мне на слово. Печально, если во время мозгового штурма идей для игры эта была самой удачной. И мне очень не понравилось, какими грубыми нитками были сшиты некоторые финальные сцены. Будто нам бы не помешало еще несколько сцен с раскрытием Ясмин, например. Да и со следователем как-то неудобно получилось.  Еще игра показалась какой-то… местечковой что ли. Действие буквально происходит в двух комнатах университета, доме Макс, месте убийства и кабаке. Последним заведует милая барменша, которая вообще никак не раскрыта. Она просто любовный интерес Макс, который ее отшивает, потому что сначала ей нужно рассказать о своем любовном успехе психотерапевту (это не шутка, она на самом деле так говорит). Поэтому бар воспринимается сугубо вторичным местом, хотя именно тут игра начинается и, по сути, заканчивается. Или на меня так подействовало отсутствие аналога небольшого, но все же уютного городка из True Colors, по которому было приятно пробежаться. В Double Exposure вас почти всегда запирают в каком-то помещении, пока вы не выполните задание — безусловный шаг назад.

Еще игра показалась какой-то… местечковой что ли. Действие буквально происходит в двух комнатах университета, доме Макс, месте убийства и кабаке. Последним заведует милая барменша, которая вообще никак не раскрыта. Она просто любовный интерес Макс, который ее отшивает, потому что сначала ей нужно рассказать о своем любовном успехе психотерапевту (это не шутка, она на самом деле так говорит). Поэтому бар воспринимается сугубо вторичным местом, хотя именно тут игра начинается и, по сути, заканчивается. Или на меня так подействовало отсутствие аналога небольшого, но все же уютного городка из True Colors, по которому было приятно пробежаться. В Double Exposure вас почти всегда запирают в каком-то помещении, пока вы не выполните задание — безусловный шаг назад.  Возможно, приключенческие нотки игру бы хоть как-то спасли. Сходить к кому-то домой, проехаться на машине, сгонять на шахту, хранящую ужасную тайну. На свалку какую-нибудь, наконец. Погулять по железнодорожным путям. Или побывать на лекции Макс, чтобы все увидели, какой она крутой специалист. Черт, даже в копеечной первой части были лекции! Не забываем, что это игра про убийство — невиданное происшествие для этих спокойных мест. Приезжает полиция — ни с кем толком не поговоришь. Ни нормального допроса, ни изучения улик, ни посещения полицейского участка — ничего. Макс и Мозес — лучшие друзья погибшей, даже я понимаю, что их нужно допросить в первую очередь. И по отдельности, и вместе, и в участке, и дома.

Возможно, приключенческие нотки игру бы хоть как-то спасли. Сходить к кому-то домой, проехаться на машине, сгонять на шахту, хранящую ужасную тайну. На свалку какую-нибудь, наконец. Погулять по железнодорожным путям. Или побывать на лекции Макс, чтобы все увидели, какой она крутой специалист. Черт, даже в копеечной первой части были лекции! Не забываем, что это игра про убийство — невиданное происшествие для этих спокойных мест. Приезжает полиция — ни с кем толком не поговоришь. Ни нормального допроса, ни изучения улик, ни посещения полицейского участка — ничего. Макс и Мозес — лучшие друзья погибшей, даже я понимаю, что их нужно допросить в первую очередь. И по отдельности, и вместе, и в участке, и дома.  Игра вроде бы не забыла, что Макс — крутой фотограф, но геймплейно это тоже никак не обыграно. Мы опять фотографируем заранее подготовленные объекты или выбранных геймдизайнерами людей, все это выкладывается в сеть, и все. Даже фотографирование с двойной экспозицией никак не обыграно! Хотя тут столько всего можно придумать… Еще в меню есть соцсеть, куда свои мысли пишут герои как нами виденные, так и рандомные. Контент там, соответственно, тоже в основном рандомный и, что печально, никак не раскрывающий персонажей. Я честно читал все, что там написано — скука смертная. Хотя бы графон красивый. Хотя сейчас трудно найти некрасивую игру — даже «Смута» выглядит отлично. Удивительно, но все герои под стать графону тоже красивые. Даже Макс превратилась в нормальную женщину — и на том спасибо.

Игра вроде бы не забыла, что Макс — крутой фотограф, но геймплейно это тоже никак не обыграно. Мы опять фотографируем заранее подготовленные объекты или выбранных геймдизайнерами людей, все это выкладывается в сеть, и все. Даже фотографирование с двойной экспозицией никак не обыграно! Хотя тут столько всего можно придумать… Еще в меню есть соцсеть, куда свои мысли пишут герои как нами виденные, так и рандомные. Контент там, соответственно, тоже в основном рандомный и, что печально, никак не раскрывающий персонажей. Я честно читал все, что там написано — скука смертная. Хотя бы графон красивый. Хотя сейчас трудно найти некрасивую игру — даже «Смута» выглядит отлично. Удивительно, но все герои под стать графону тоже красивые. Даже Макс превратилась в нормальную женщину — и на том спасибо.  Играешь и физически чувствуешь, как сильно тужилась Deck Nine, чтобы придумать хоть что-то удобоваримое. А получилась история, достойная проходной серии поздних сезонов сериала «Сверхъестественное», растянутая с одного часа до восьми. Как самый большой фанат первой части, я в большой печали. Итоговая оценка — 5,0.(нажмите на оценку, чтобы выставить свою в профиле игры)...

Играешь и физически чувствуешь, как сильно тужилась Deck Nine, чтобы придумать хоть что-то удобоваримое. А получилась история, достойная проходной серии поздних сезонов сериала «Сверхъестественное», растянутая с одного часа до восьми. Как самый большой фанат первой части, я в большой печали. Итоговая оценка — 5,0.(нажмите на оценку, чтобы выставить свою в профиле игры)...

Облегченная версия прошлогодней модели, чтобы еще больше насытить рынок недорогими мониторами. Реклама. ООО «Мерлион», ИНН 7719269331, erid:LjN8K6imf Буквально пару месяцев назад хорошо знакомая всем вам компания Digma выпустила на рынок свежую модель монитора Overdrive 34A711Q. На бумаге она выглядит ну очень вкусно (34 дюйма, 3440x1440, 165 Гц), да еще и стоит недорого — как тут удержаться и не пощупать такое вживую.

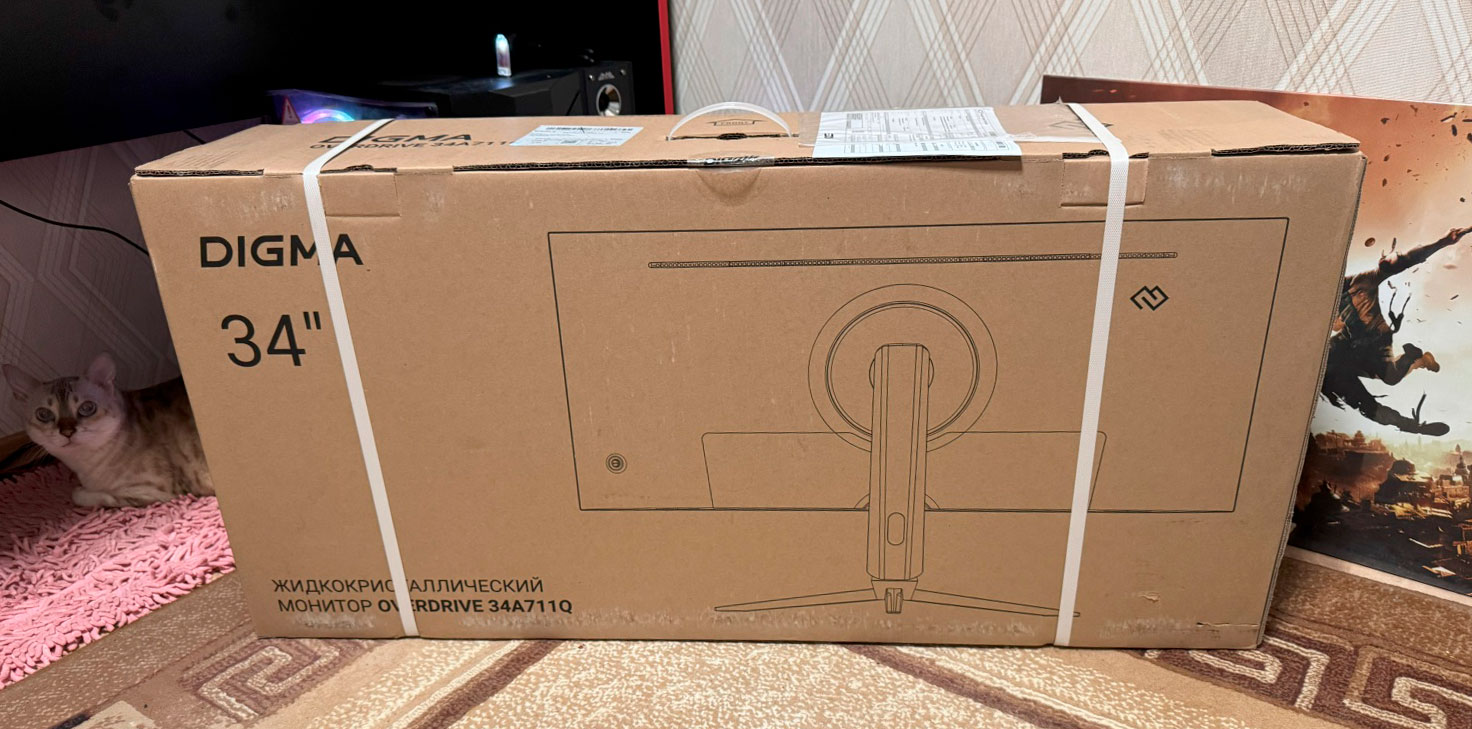

Облегченная версия прошлогодней модели, чтобы еще больше насытить рынок недорогими мониторами. Реклама. ООО «Мерлион», ИНН 7719269331, erid:LjN8K6imf Буквально пару месяцев назад хорошо знакомая всем вам компания Digma выпустила на рынок свежую модель монитора Overdrive 34A711Q. На бумаге она выглядит ну очень вкусно (34 дюйма, 3440x1440, 165 Гц), да еще и стоит недорого — как тут удержаться и не пощупать такое вживую.  Модель широкоформатная, поэтому коробка у нее длинная (90 сантиметров), но невысокая.

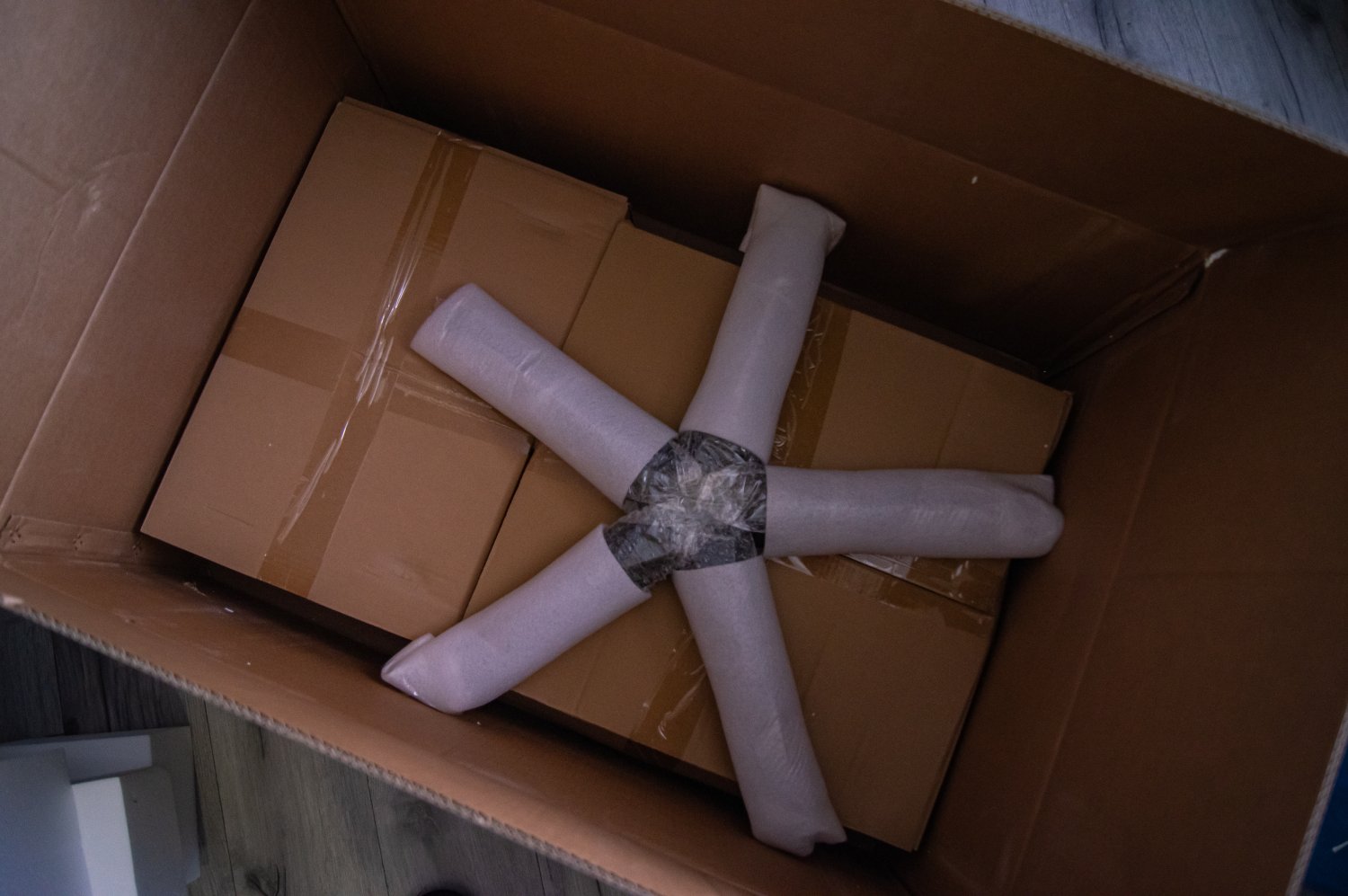

Модель широкоформатная, поэтому коробка у нее длинная (90 сантиметров), но невысокая.  Массивность конструкции начинает напоминать о себе уже на этапе распаковки. Еще бы, ведь сам монитор весит 5,5 килограмма, подставка — еще почти 2 килограмма.

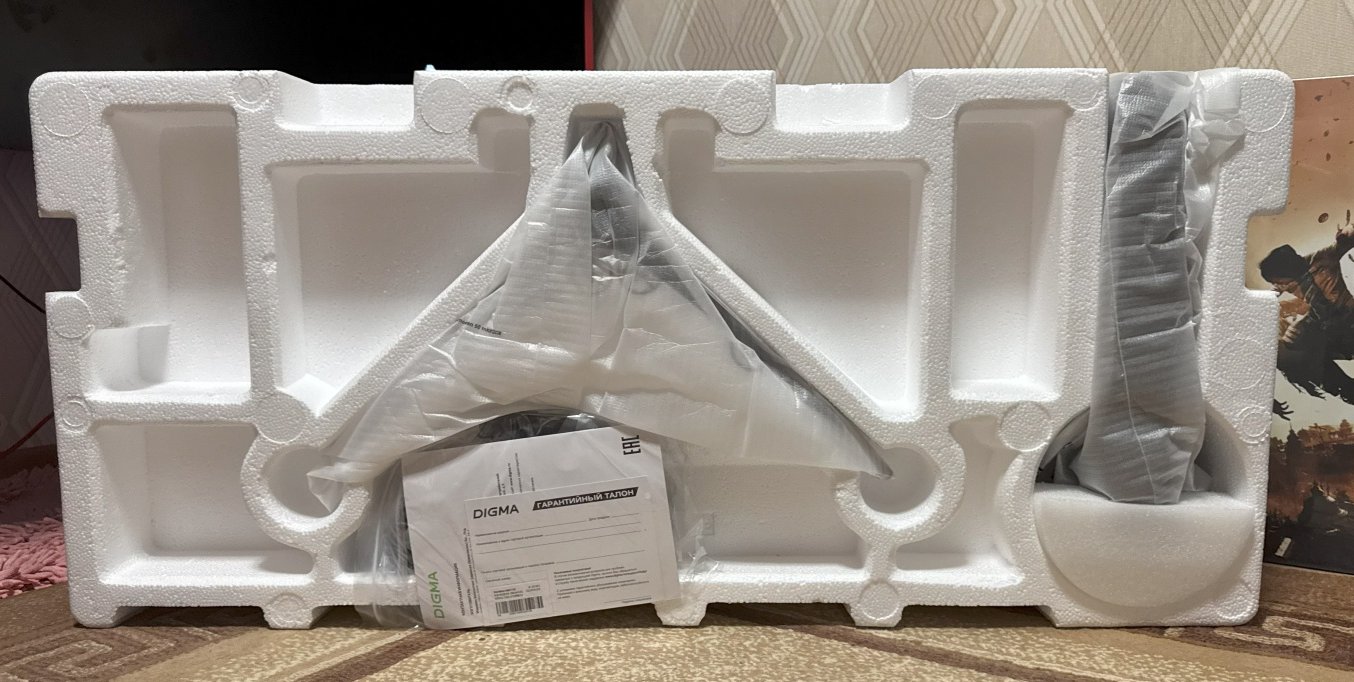

Массивность конструкции начинает напоминать о себе уже на этапе распаковки. Еще бы, ведь сам монитор весит 5,5 килограмма, подставка — еще почти 2 килограмма.  Собирается все очень просто, благо подставка состоит всего из двух частей. Для начала соединяем их, прикручиваем три болтика отверткой — первый этап окончен.

Собирается все очень просто, благо подставка состоит всего из двух частей. Для начала соединяем их, прикручиваем три болтика отверткой — первый этап окончен.

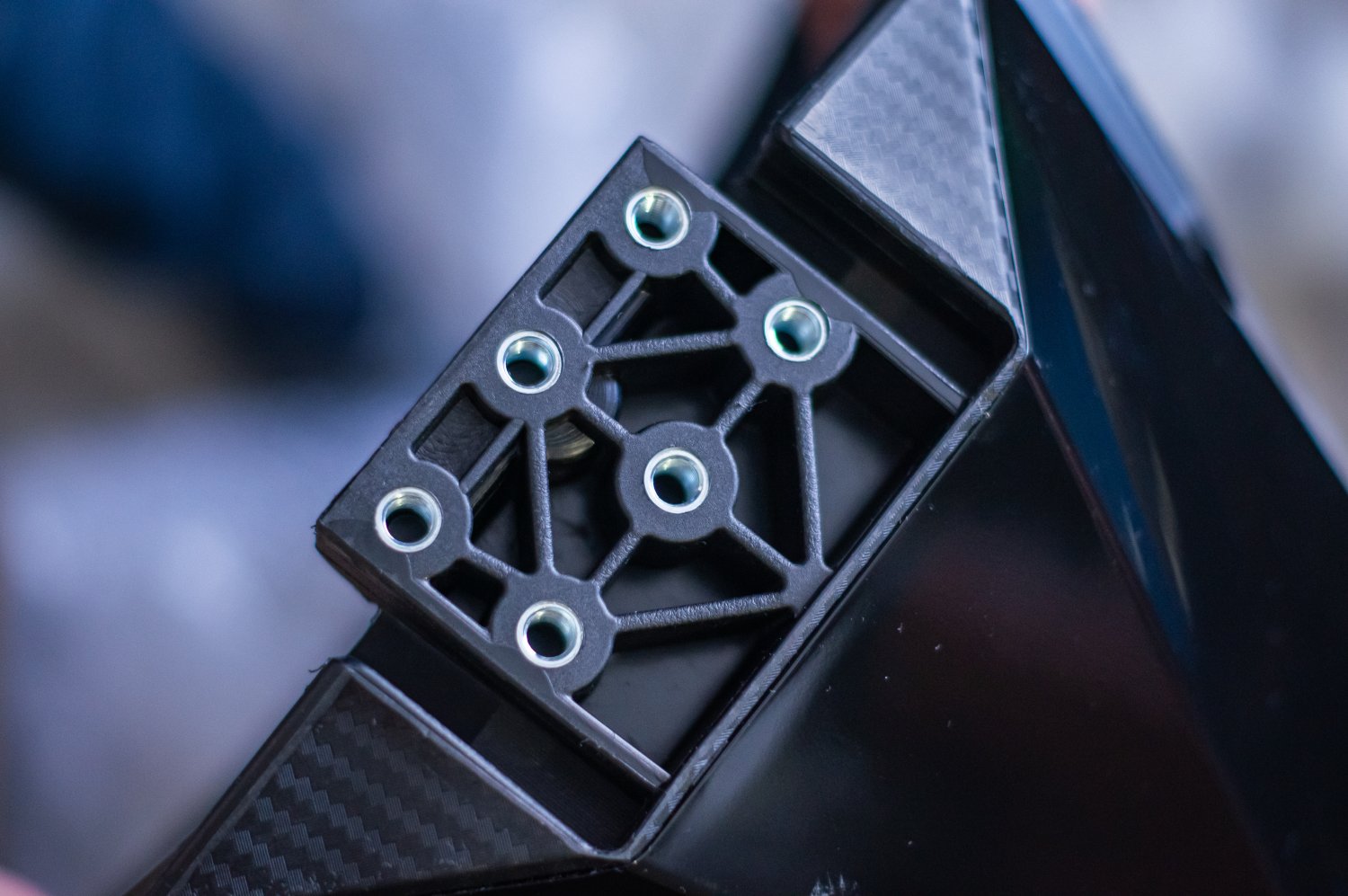

Часть, которая крепится к монитору, выглядит вот так. Монитор традиционно как бы «вешается» на подставку и защелкивается с нижней стороны.

Часть, которая крепится к монитору, выглядит вот так. Монитор традиционно как бы «вешается» на подставку и защелкивается с нижней стороны.

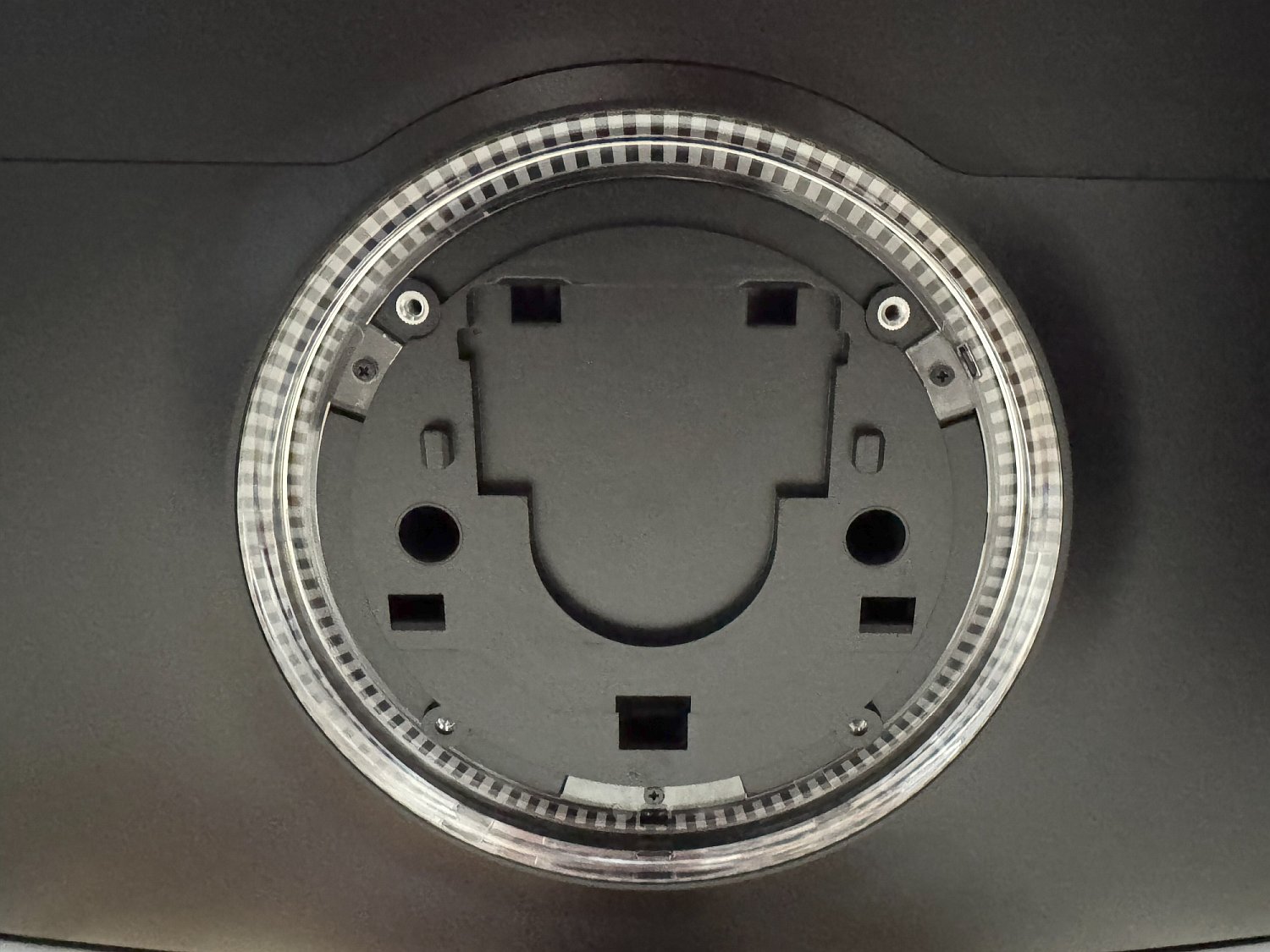

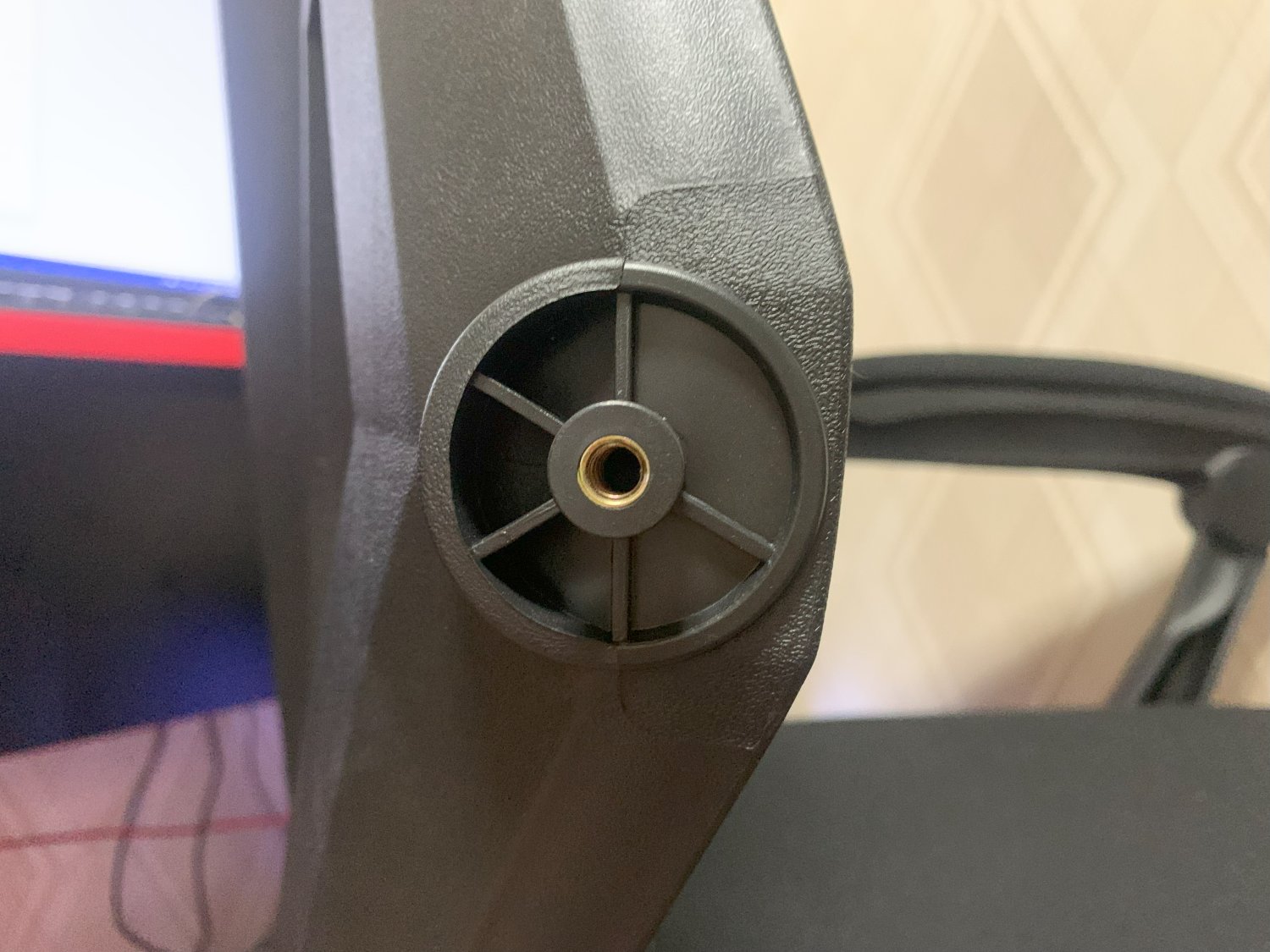

Вот как выглядит место для крепления на самом мониторе. Сразу после теста подставки я ее убрал и прикрутил монитор на кронштейн — тут он стандартного размера VESA 100x100.

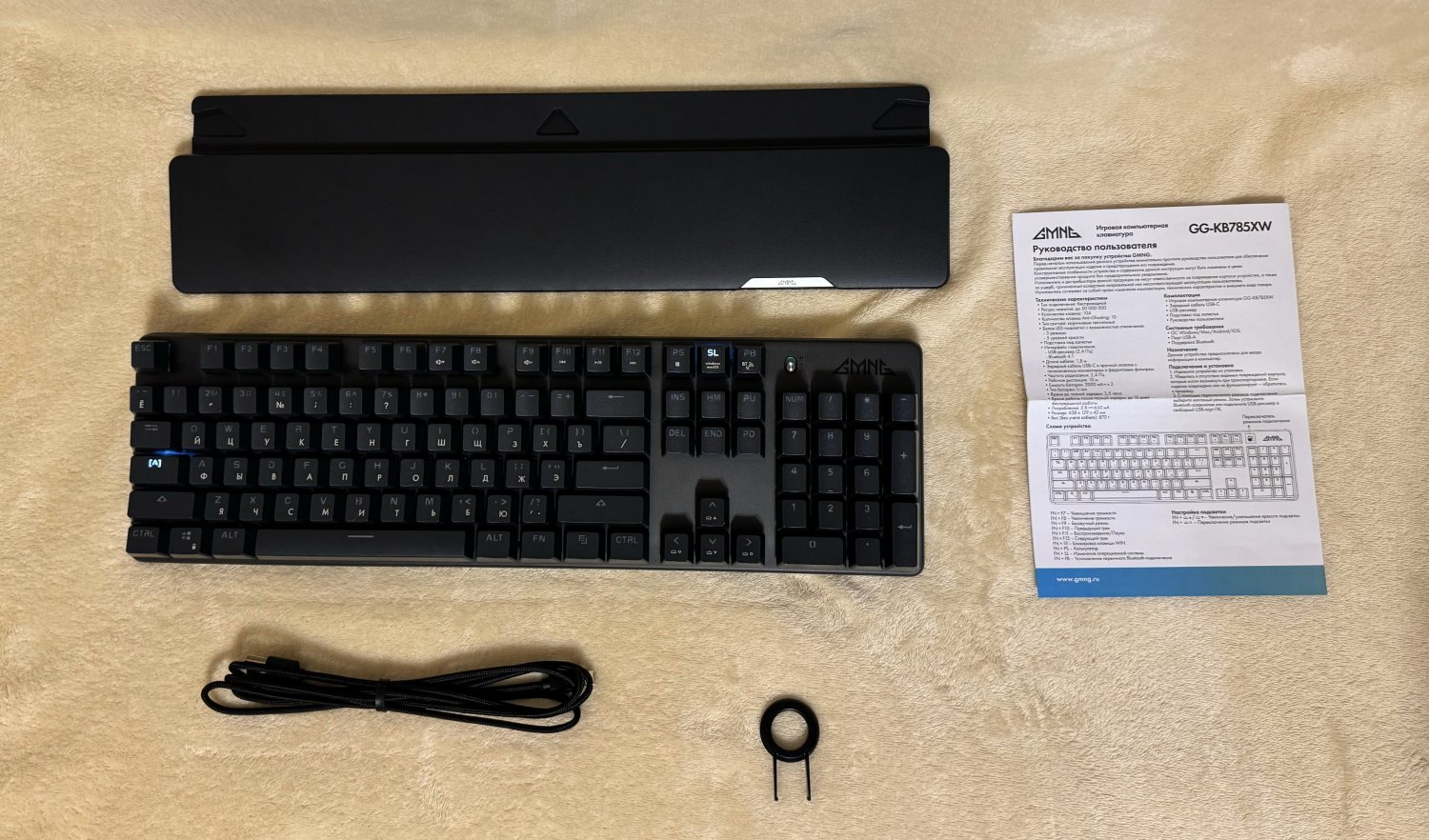

Вот как выглядит место для крепления на самом мониторе. Сразу после теста подставки я ее убрал и прикрутил монитор на кронштейн — тут он стандартного размера VESA 100x100.  Комплектация максимально спартанская: инструкция, гарантийный талон и кабель DisplayPort 1.4. Именно с ним монитор будет работать на максимуме возможностей.

Комплектация максимально спартанская: инструкция, гарантийный талон и кабель DisplayPort 1.4. Именно с ним монитор будет работать на максимуме возможностей.  Монтаж кабелей максимально простой: нужные гнезда спрятаны под магнитной заглушкой, кабели можно зафиксировать специальными защелками — ничего не дергается и не мешается. Следующее фото сделано без заглушки.

Монтаж кабелей максимально простой: нужные гнезда спрятаны под магнитной заглушкой, кабели можно зафиксировать специальными защелками — ничего не дергается и не мешается. Следующее фото сделано без заглушки.  Заглушка выглядит вот так. Вставляем ее в пазы — дальше магниты все доделают сами.

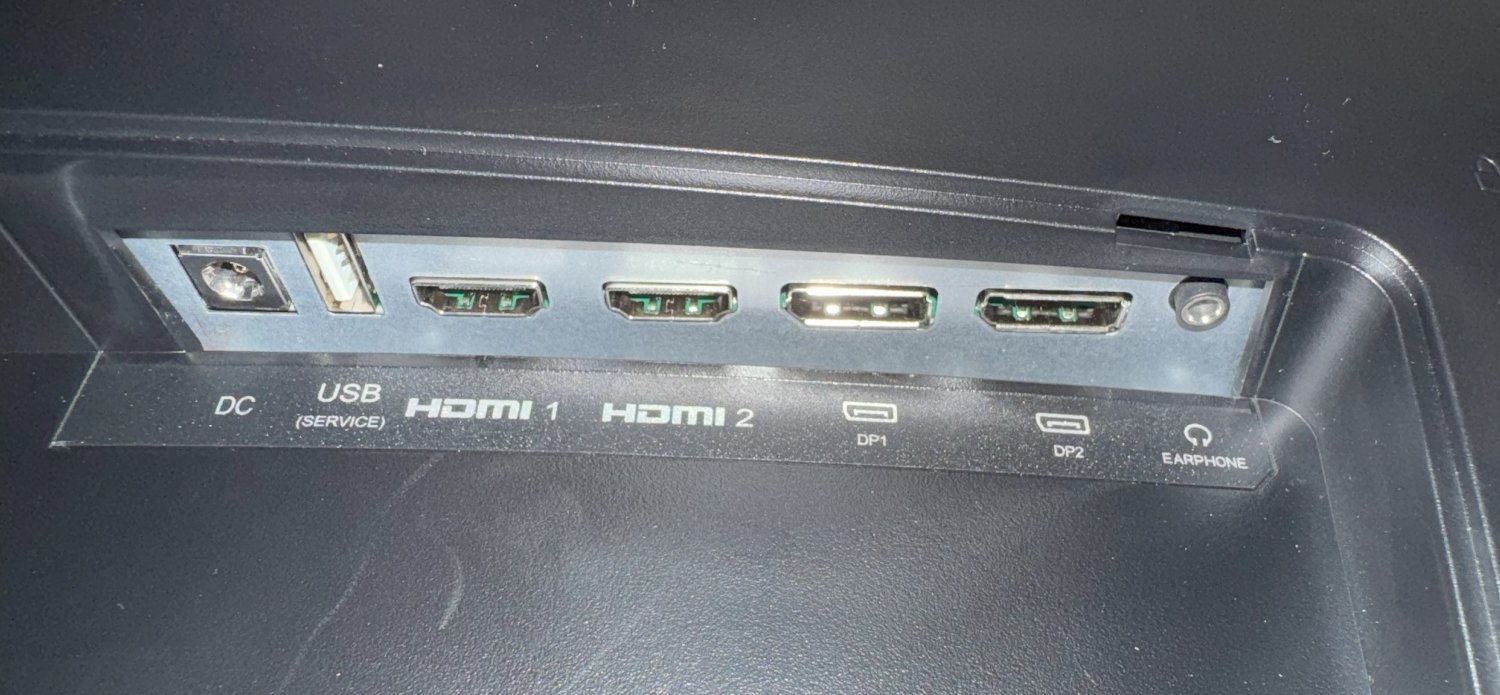

Заглушка выглядит вот так. Вставляем ее в пазы — дальше магниты все доделают сами.  Разъемов много, но всегда хочется большего. Вроде бы есть по два DP и HDMI, плюс зачем-то разъем для наушников (да, базовое аудио у этого монитора тоже есть). А еще тут есть USB, но он чисто сервисный — уж можно было заодно и хаб протянуть. Ведь USB, как известно, много не бывает. По сравнению с прошлогодней итерацией монитор лишился возможности подключения по Type-C. Обидно.

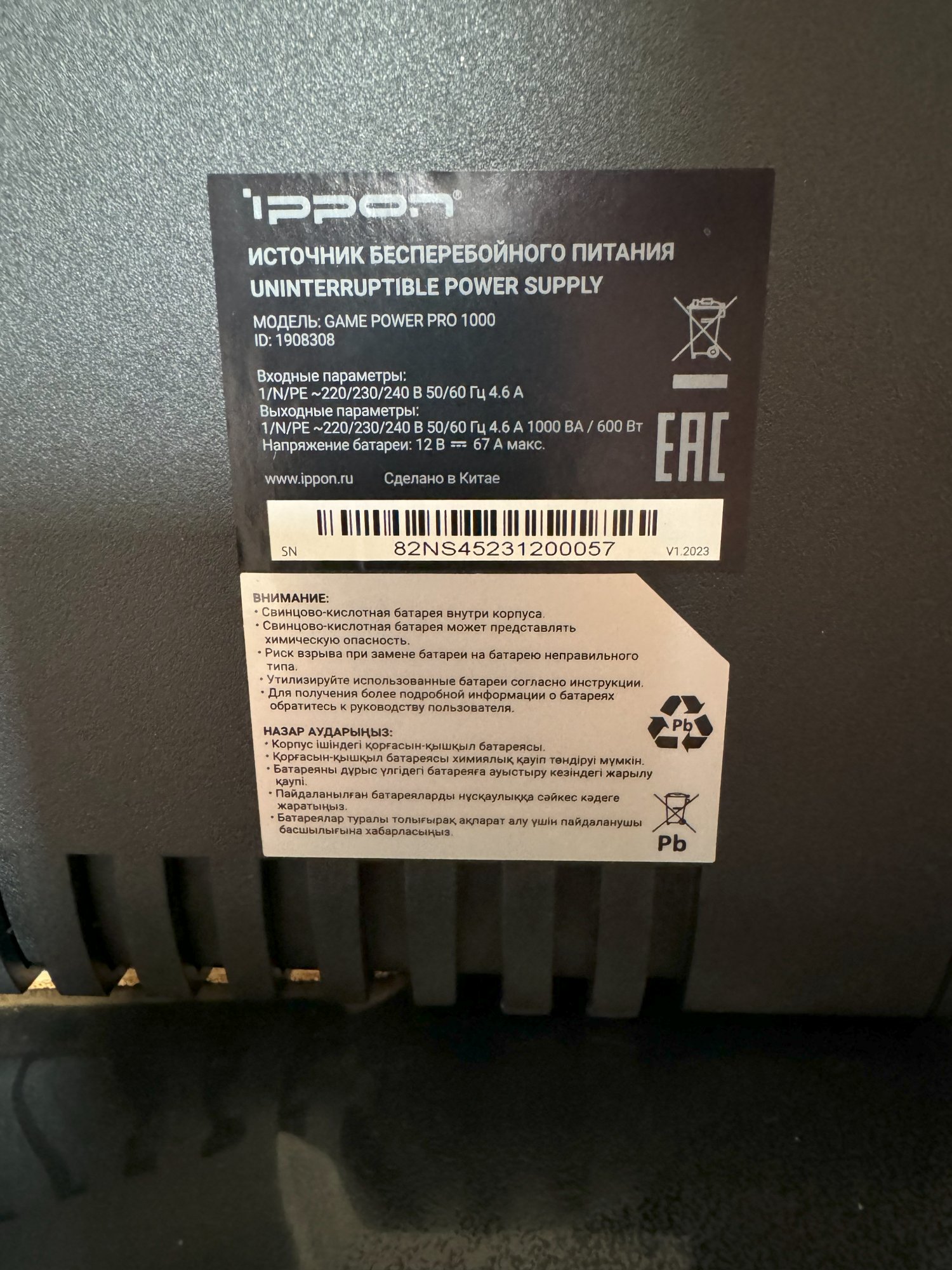

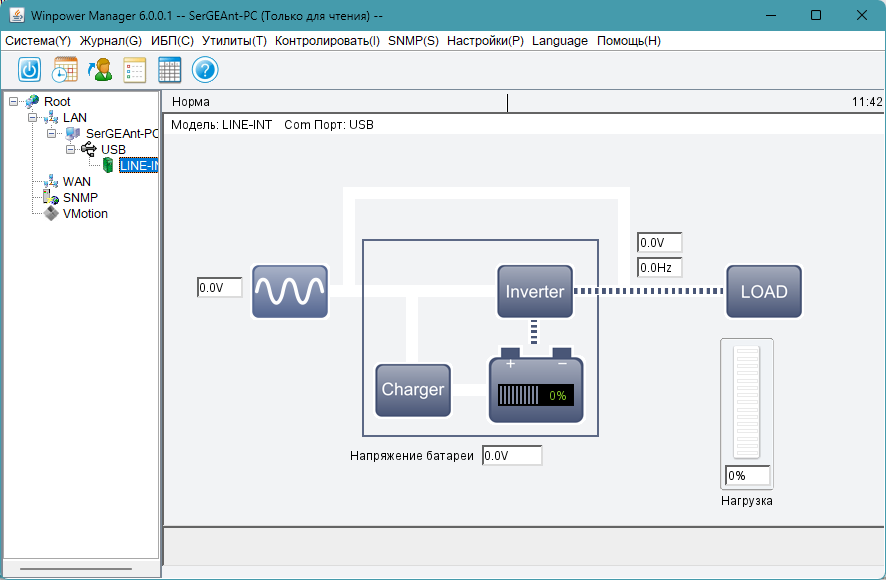

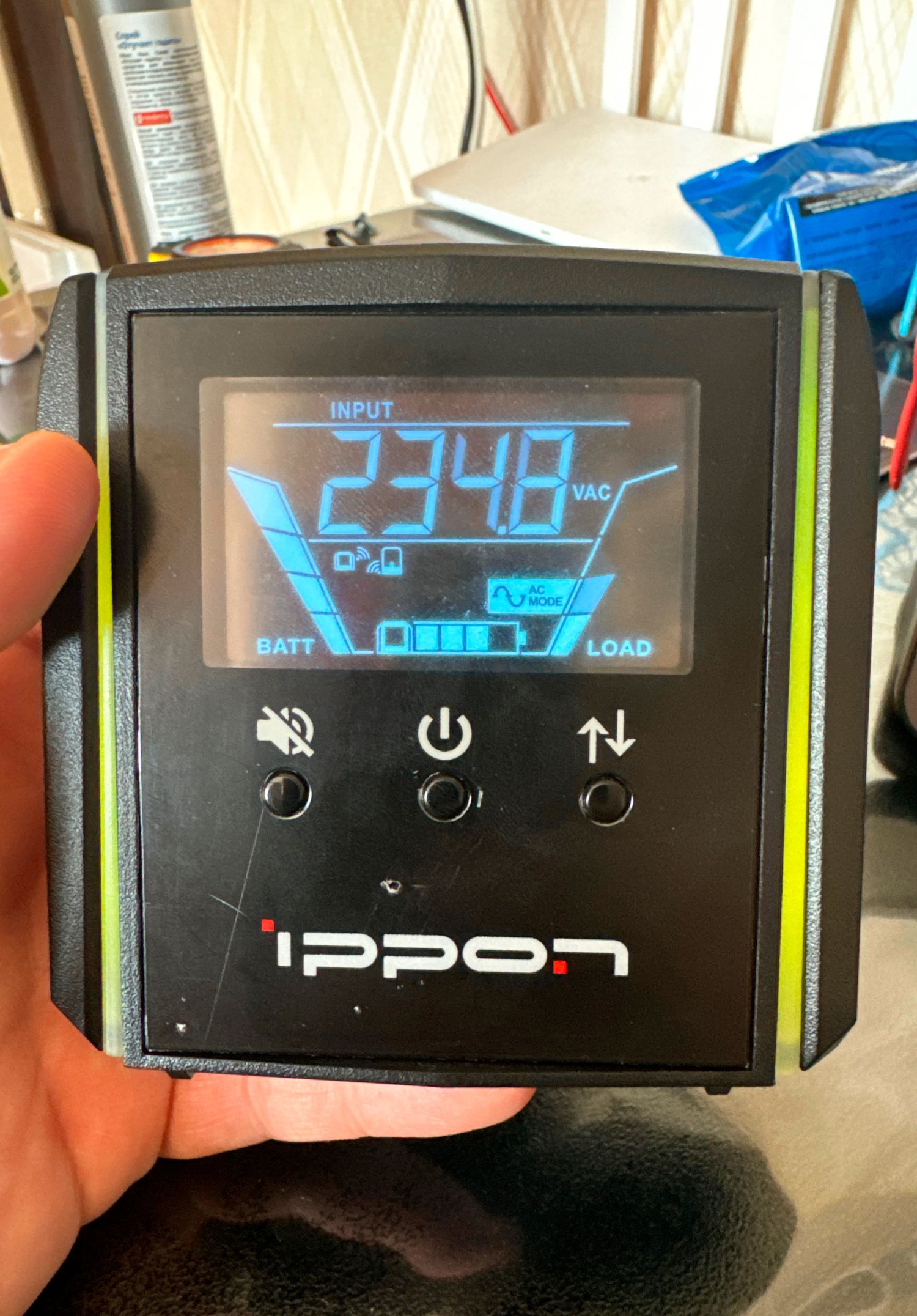

Разъемов много, но всегда хочется большего. Вроде бы есть по два DP и HDMI, плюс зачем-то разъем для наушников (да, базовое аудио у этого монитора тоже есть). А еще тут есть USB, но он чисто сервисный — уж можно было заодно и хаб протянуть. Ведь USB, как известно, много не бывает. По сравнению с прошлогодней итерацией монитор лишился возможности подключения по Type-C. Обидно.  Блок питания, к сожалению, внешний, к тому же он очень прилично греется. В Монитор потребляет до 168 Вт энергии — цифра не запредельная, но высокая. Если пользуетесь бесперебойником — обратите на это внимание.

Блок питания, к сожалению, внешний, к тому же он очень прилично греется. В Монитор потребляет до 168 Вт энергии — цифра не запредельная, но высокая. Если пользуетесь бесперебойником — обратите на это внимание.  Первое включение — и сразу на себя обращает внимание подсветка. Она скромная и ненавязчивая (просто плавно меняются стандартные цвета радуги), но почему-то вообще не настраиваемая. В меню ее можно или включить, или выключить. Третьего не дано.

Первое включение — и сразу на себя обращает внимание подсветка. Она скромная и ненавязчивая (просто плавно меняются стандартные цвета радуги), но почему-то вообще не настраиваемая. В меню ее можно или включить, или выключить. Третьего не дано.  По сравнению с обычными скуфскими плоскими мониторами Overdrive 34A711Q сразу поражает изогнутостью. Я уже тестировал подобный монитор — с большой диагональю изогнутость всегда в тему.

По сравнению с обычными скуфскими плоскими мониторами Overdrive 34A711Q сразу поражает изогнутостью. Я уже тестировал подобный монитор — с большой диагональю изогнутость всегда в тему.  Особенно классно поставить сразу два таких монитора в ряд — просматриваемость контента будет практически идеальной. Радиус изгиба — 1500R. Знающие люди говорят, что по нему можно более-менее точно определить тип используемой в мониторе матрицы, но для этого его лучше разобрать. Если в прошлом году DIGMA допилила интерфейс управления меню, заменив ужасные кнопки одним удобным рычажком, то в этом году она еще и поправила ошибки в локализации. На некоторых моделях были перепутаны «вкл» и «выкл», кое-какие пункты почему-то вообще были не переведены. Теперь все стало совсем хорошо.

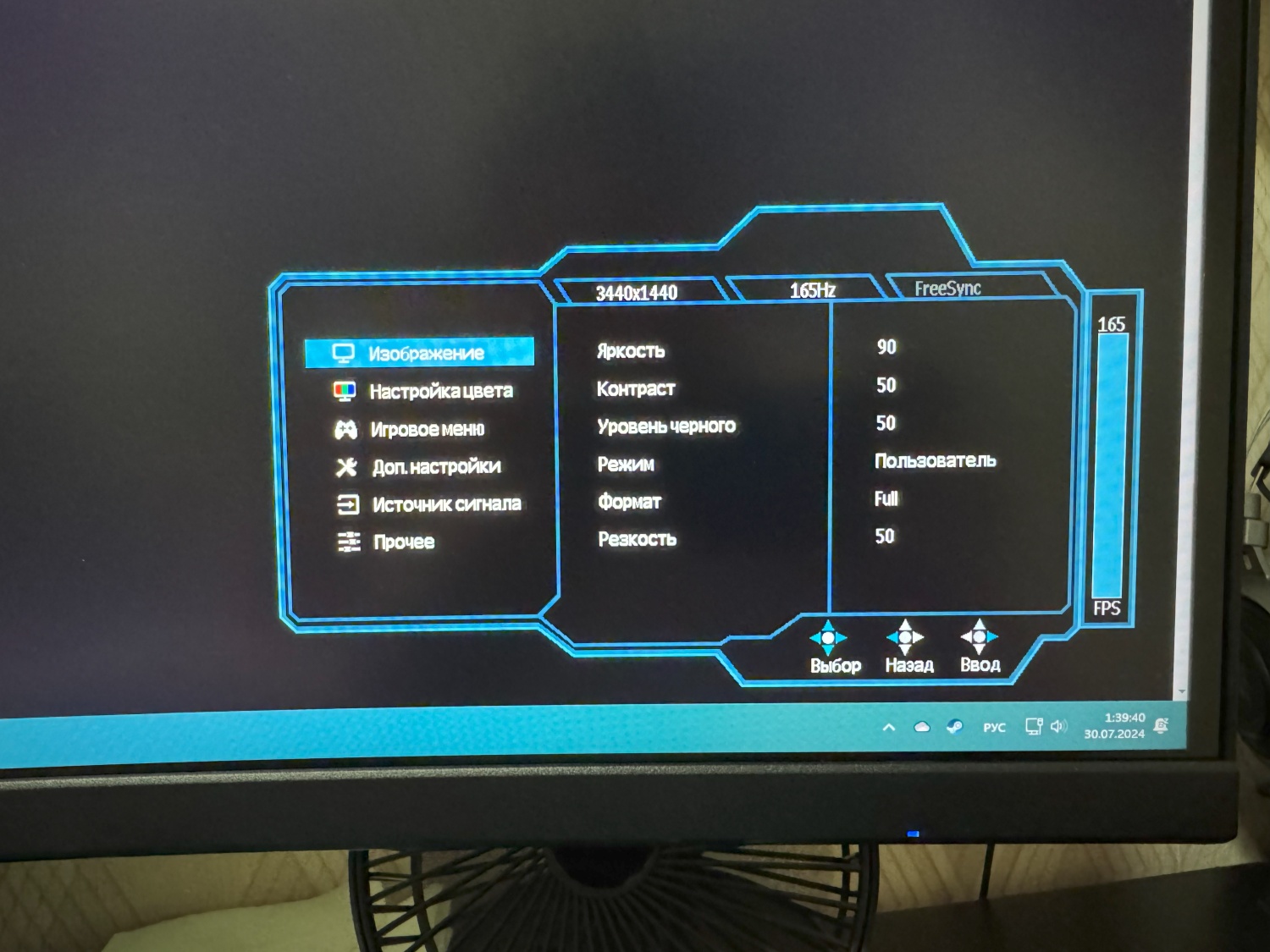

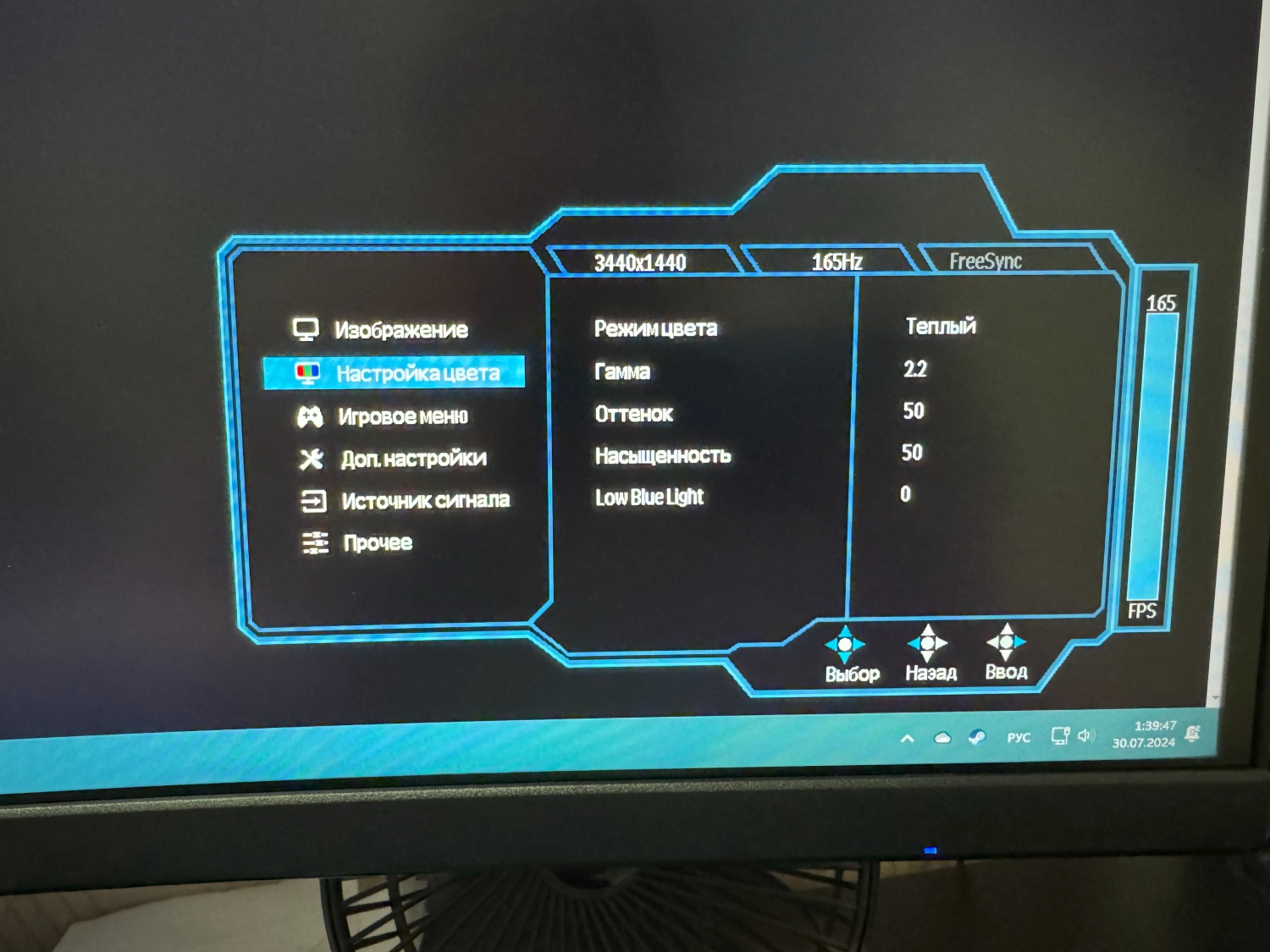

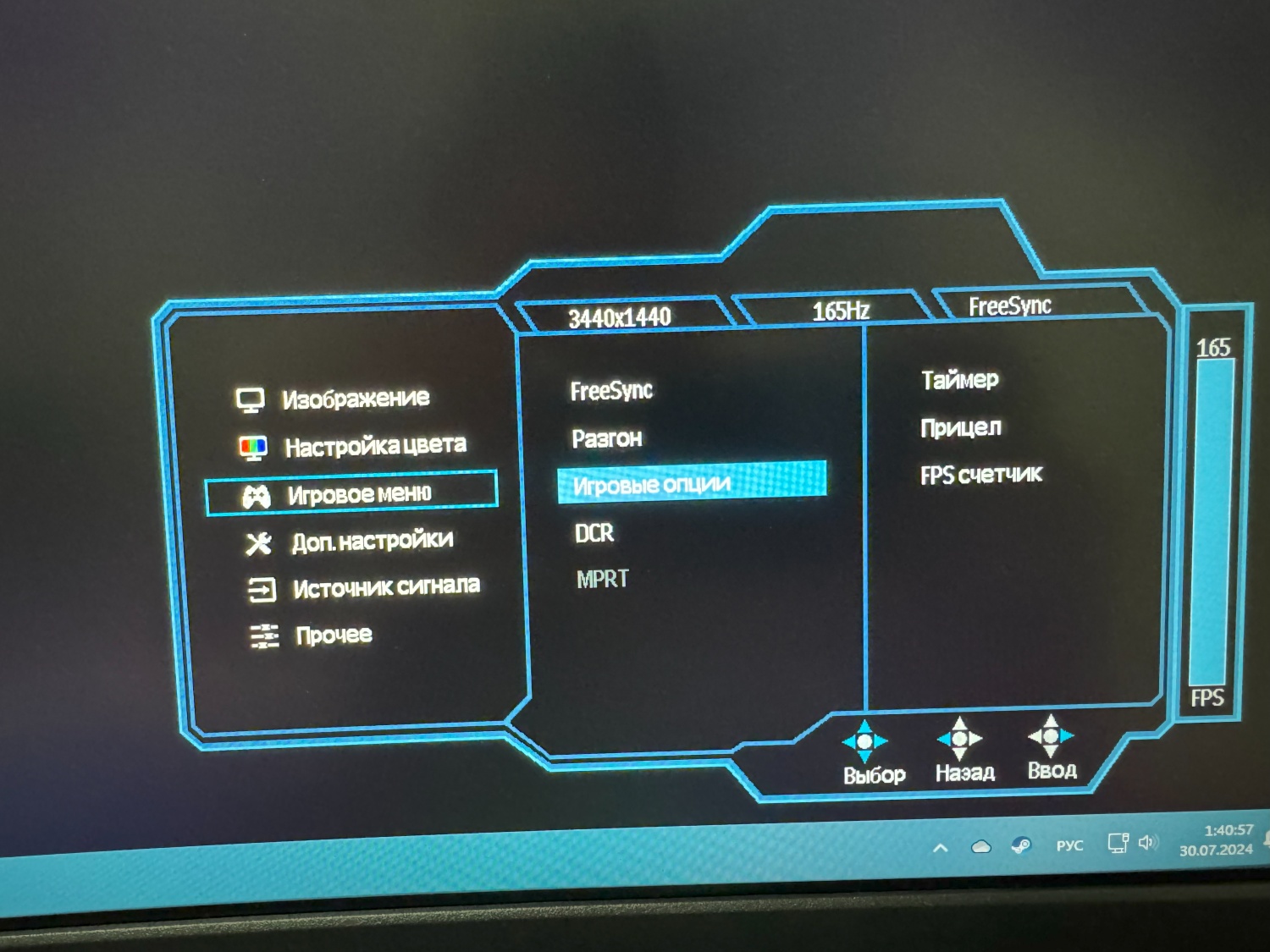

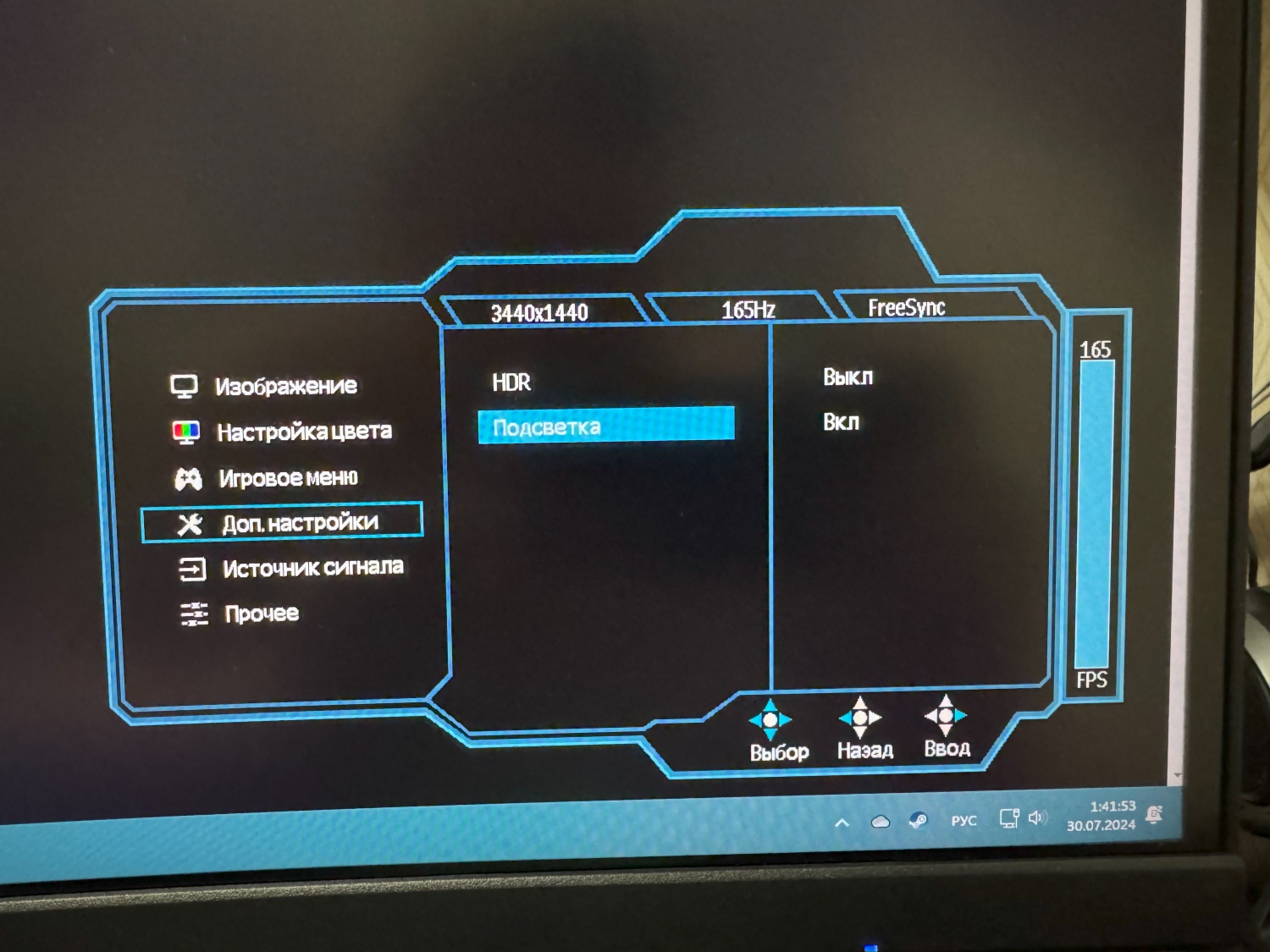

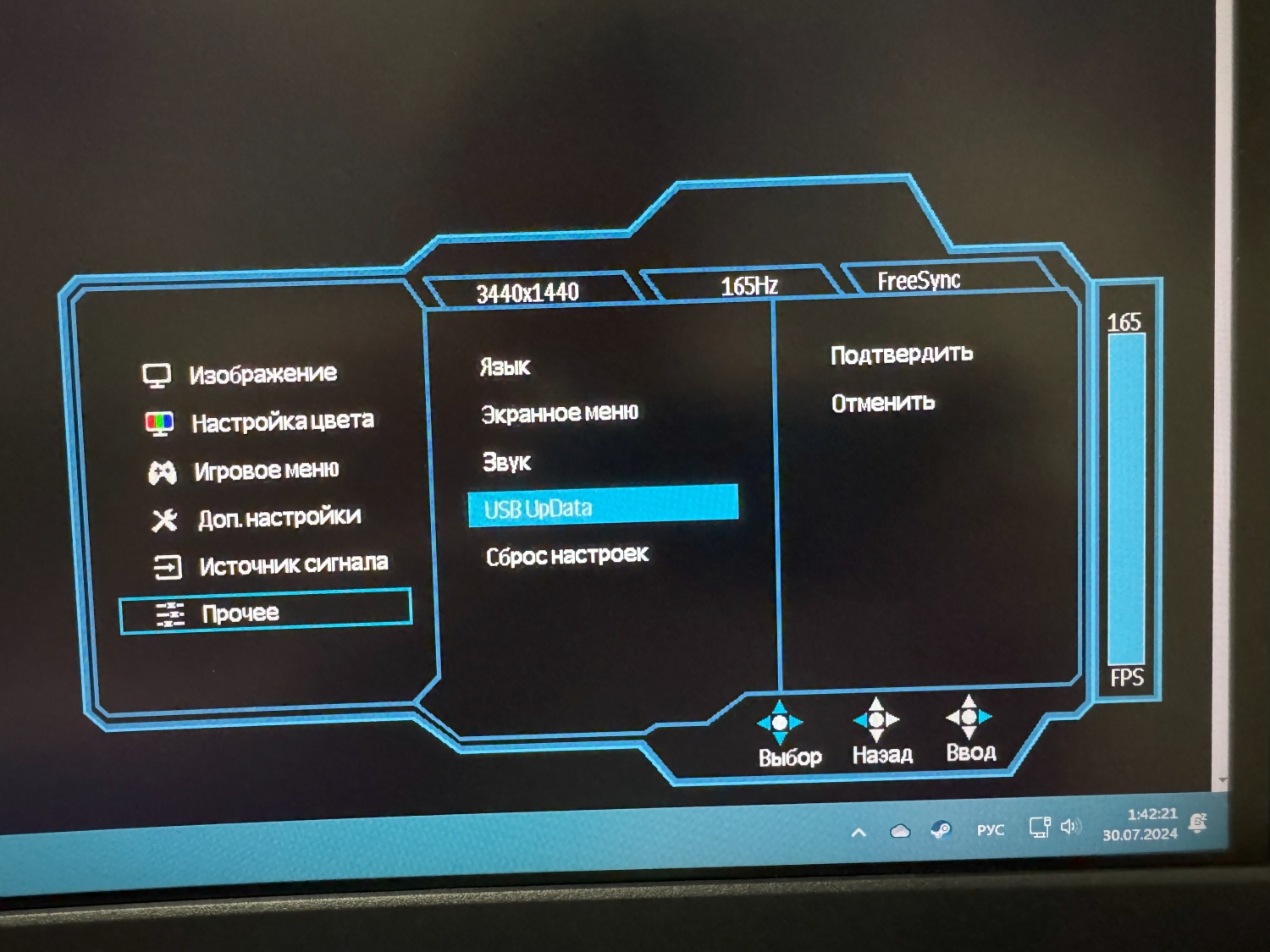

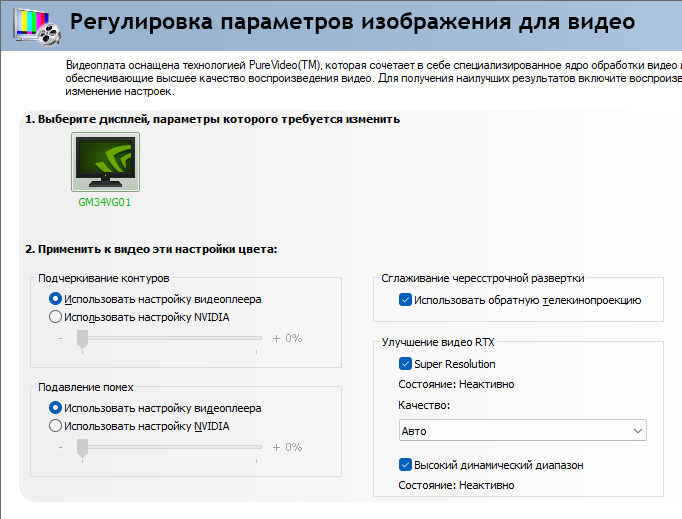

Особенно классно поставить сразу два таких монитора в ряд — просматриваемость контента будет практически идеальной. Радиус изгиба — 1500R. Знающие люди говорят, что по нему можно более-менее точно определить тип используемой в мониторе матрицы, но для этого его лучше разобрать. Если в прошлом году DIGMA допилила интерфейс управления меню, заменив ужасные кнопки одним удобным рычажком, то в этом году она еще и поправила ошибки в локализации. На некоторых моделях были перепутаны «вкл» и «выкл», кое-какие пункты почему-то вообще были не переведены. Теперь все стало совсем хорошо.  Настройки огорчили. По сравнению с прошлым годом даже пропало тонкое управление подсветкой (интересно, почему), уж не говоря о действительно уникальных вырезанных опций (отсутствие USB-C и удобного KVM). Стандартные Low Blue Light и DCR работают отвратительно — я по-прежнему советую пользоваться программными решениями для ночного режима работы. Особенно удивляет DCR, который должен подстраивать яркость экрана под яркость содержимого, но технология не учитывает, что у меня может быть, например, тусклый рабочий стол с запущенным ярким видеороликом в каком-нибудь углу. В сложных сценариях (а их большинство) DCR начинает жонглировать яркостью не хуже циркового мастера. Остальные опции можно рассмотреть на скриншотах. Яркость монитора по умолчанию установлена на 90, что как бы намекает о тех самых скромных 300 кд/м2.

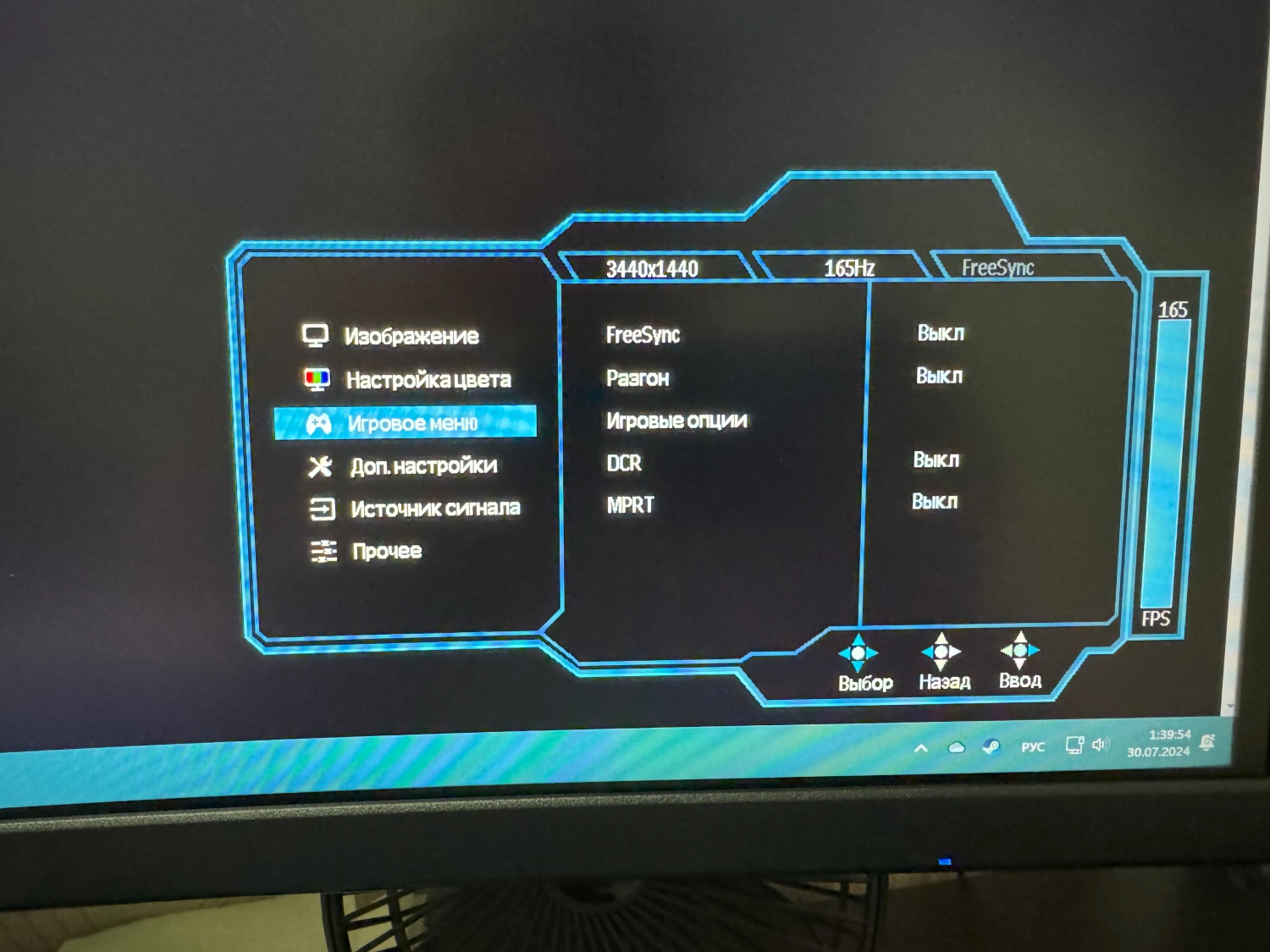

Настройки огорчили. По сравнению с прошлым годом даже пропало тонкое управление подсветкой (интересно, почему), уж не говоря о действительно уникальных вырезанных опций (отсутствие USB-C и удобного KVM). Стандартные Low Blue Light и DCR работают отвратительно — я по-прежнему советую пользоваться программными решениями для ночного режима работы. Особенно удивляет DCR, который должен подстраивать яркость экрана под яркость содержимого, но технология не учитывает, что у меня может быть, например, тусклый рабочий стол с запущенным ярким видеороликом в каком-нибудь углу. В сложных сценариях (а их большинство) DCR начинает жонглировать яркостью не хуже циркового мастера. Остальные опции можно рассмотреть на скриншотах. Яркость монитора по умолчанию установлена на 90, что как бы намекает о тех самых скромных 300 кд/м2.

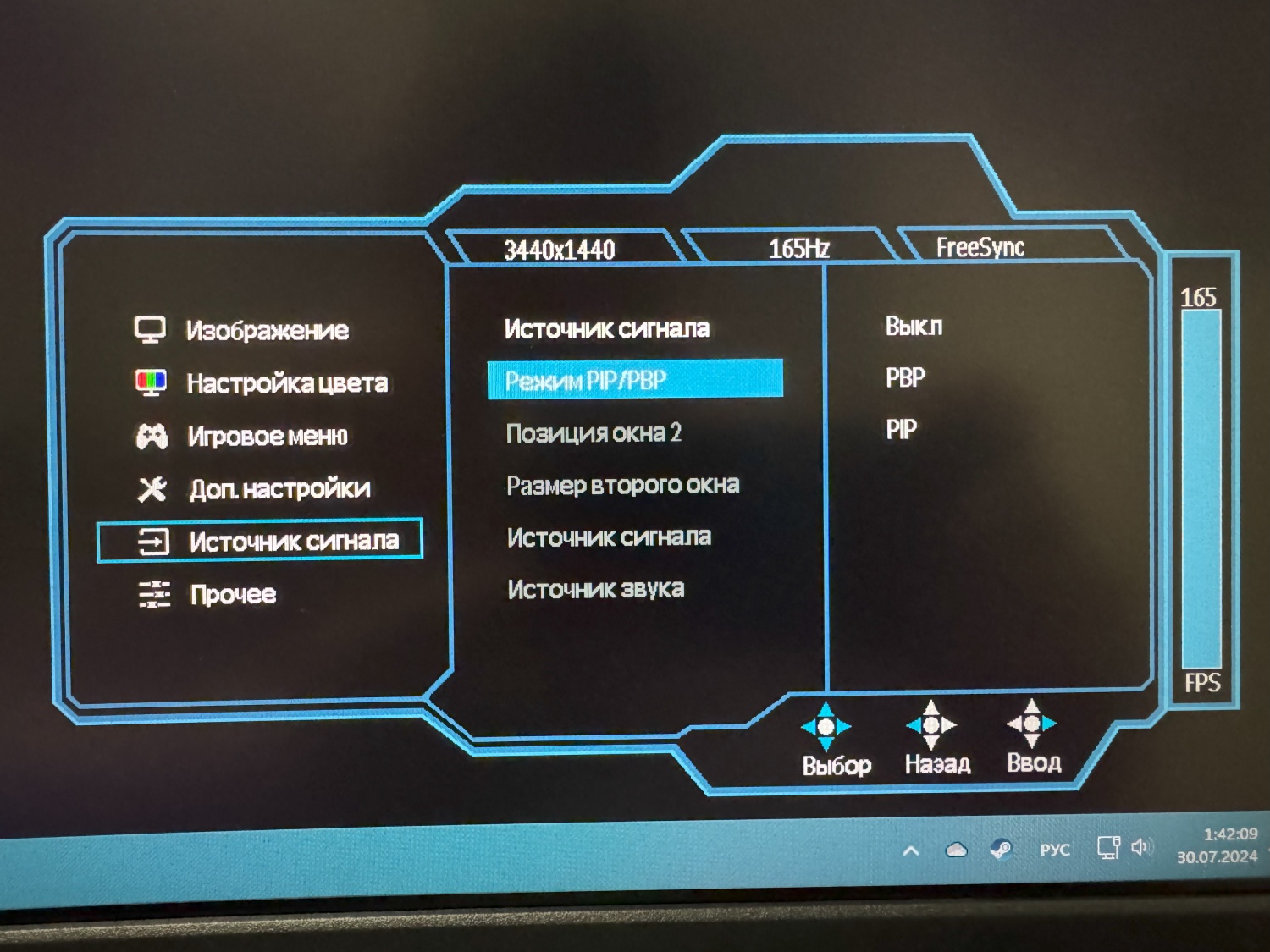

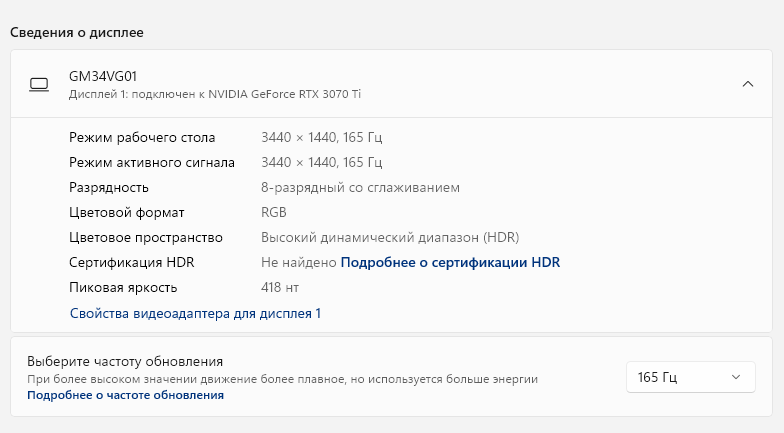

Включение ставшего стандартом FreeSync принудительно отключает отвратительную технологию MPRT, «жонглирующую» подсветкой и таким образом как бы эмулирующую низкое время появления пикселя на экране. Я какое-то время сидел за прошлогодним 34A710Q — глаза от работы с включенным MPRT устают очень быстро. Особенно если это не игра, а чтение ваших постов на форуме. Именно благодаря MPRT у прошлогоднего 34A710Q было заявлено время отклика 1 мс, хотя на самом деле это не время отклика, а время появление пикселя на экране. У сегодняшнего 34A711Q никаких «1 мс» в описании не указано, хотя MPRT в меню по-прежнему присутствует. Теперь у нас время появление пикселя на экране составляет 4 мс, а GtG — 5 мс. Скорее всего, и раньше цифры были примерно такими же (ох уж этот маркетинг). Ну и, разумеется, включение HDR отключит практически все остальные настройки, кроме резкости (лучше не трогайте) и разгона матрицы. Разгон я всегда ставлю на средний уровень — у 34A711Q проблем картинкой в играх от первого лица не обнаружено. Ну и еще тут есть режимы «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой», позволяющие вам подключить к монитору сразу два компьютера. Тут бы пригодился вырезанный из этой модели KVM, но и на том спасибо. Оба режима работают только с частотой 60 Гц. Плотность пикселей находится на уровне 110 ppi, что означает, что нет необходимости жонглировать с масштабом интерфейса в Windows. Вам без проблем подойдут стандартные 100%. Если вы пожертвуете частотой обновления в 165 Гц и установите ее хотя бы на 160 Гц (или даже стандартные 144 Гц), то монитор переключится на 10-битную цветовую разрядность. Речь об эмуляции, но все равно приятно.

Включение ставшего стандартом FreeSync принудительно отключает отвратительную технологию MPRT, «жонглирующую» подсветкой и таким образом как бы эмулирующую низкое время появления пикселя на экране. Я какое-то время сидел за прошлогодним 34A710Q — глаза от работы с включенным MPRT устают очень быстро. Особенно если это не игра, а чтение ваших постов на форуме. Именно благодаря MPRT у прошлогоднего 34A710Q было заявлено время отклика 1 мс, хотя на самом деле это не время отклика, а время появление пикселя на экране. У сегодняшнего 34A711Q никаких «1 мс» в описании не указано, хотя MPRT в меню по-прежнему присутствует. Теперь у нас время появление пикселя на экране составляет 4 мс, а GtG — 5 мс. Скорее всего, и раньше цифры были примерно такими же (ох уж этот маркетинг). Ну и, разумеется, включение HDR отключит практически все остальные настройки, кроме резкости (лучше не трогайте) и разгона матрицы. Разгон я всегда ставлю на средний уровень — у 34A711Q проблем картинкой в играх от первого лица не обнаружено. Ну и еще тут есть режимы «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой», позволяющие вам подключить к монитору сразу два компьютера. Тут бы пригодился вырезанный из этой модели KVM, но и на том спасибо. Оба режима работают только с частотой 60 Гц. Плотность пикселей находится на уровне 110 ppi, что означает, что нет необходимости жонглировать с масштабом интерфейса в Windows. Вам без проблем подойдут стандартные 100%. Если вы пожертвуете частотой обновления в 165 Гц и установите ее хотя бы на 160 Гц (или даже стандартные 144 Гц), то монитор переключится на 10-битную цветовую разрядность. Речь об эмуляции, но все равно приятно.

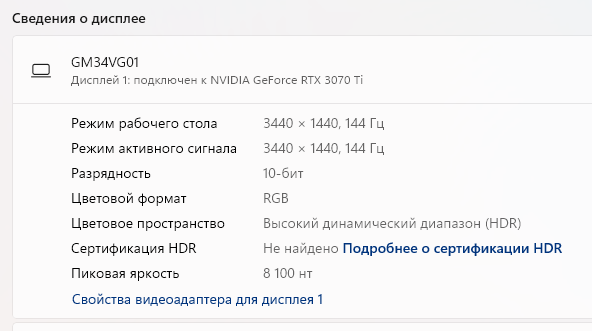

Обратите внимание на пиковую яркость в 8100 нит. Разумеется, это ложь — просто у Windows 11 этот параметр скачет в процессе тестирования и спустя какое-то время после. Нужно немного подождать, и все придет в норму, как на следующем скриншоте.

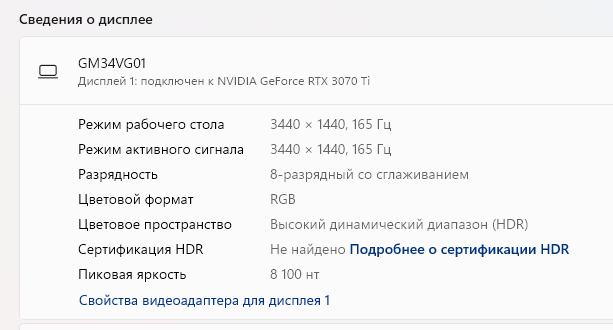

Обратите внимание на пиковую яркость в 8100 нит. Разумеется, это ложь — просто у Windows 11 этот параметр скачет в процессе тестирования и спустя какое-то время после. Нужно немного подождать, и все придет в норму, как на следующем скриншоте.  Производитель заявляет о пике в 300 кд/м2. Цифра в любом случае скромная и вроде бы отвергает любую возможность использования HDR, но на деле все не так плохо. У меня даже сложилось впечатление, что 300 кд/м2 — цифра намеренно заниженная, потому что у меня есть и прошлогодняя модель того же монитора, у которого пик составляет 450 кд/м2. И после калибровки HDR-контент на них выглядит почти идентично. Но в любом случае это монитор с поддержкой HDR400 без претензий на большее. За последний год я к HDR так привык, что настраиваю его везде, где только можно, и его поддержка — безусловный плюс. Яркость SDR-содержимого для 34A711Q я поставил на 15/100, иначе в темное время суток можно и ослепнуть.

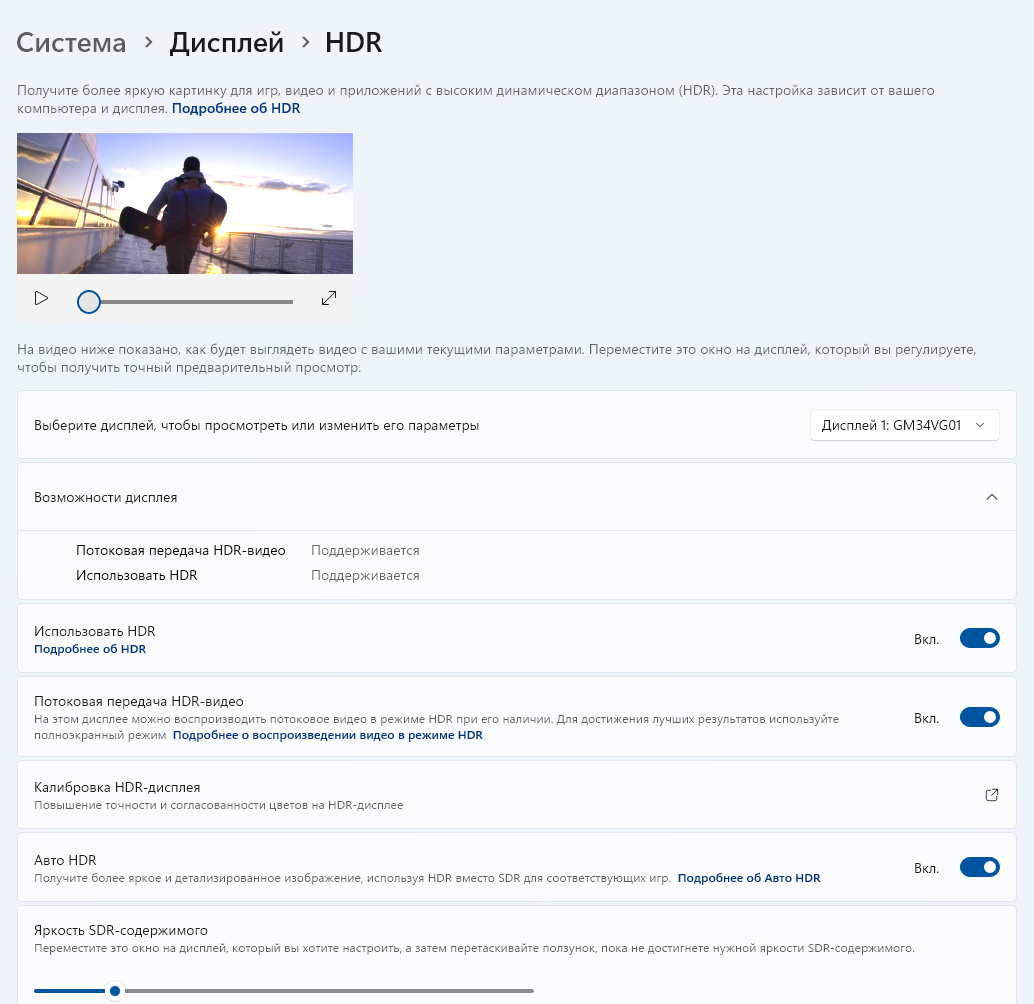

Производитель заявляет о пике в 300 кд/м2. Цифра в любом случае скромная и вроде бы отвергает любую возможность использования HDR, но на деле все не так плохо. У меня даже сложилось впечатление, что 300 кд/м2 — цифра намеренно заниженная, потому что у меня есть и прошлогодняя модель того же монитора, у которого пик составляет 450 кд/м2. И после калибровки HDR-контент на них выглядит почти идентично. Но в любом случае это монитор с поддержкой HDR400 без претензий на большее. За последний год я к HDR так привык, что настраиваю его везде, где только можно, и его поддержка — безусловный плюс. Яркость SDR-содержимого для 34A711Q я поставил на 15/100, иначе в темное время суток можно и ослепнуть.  И в играх, и в видео HDR практически стал стандартом. Для игр постаралась Microsoft, добавив в Windows 11 поддержку «Авто-HDR», а для видео постаралась NVIDIA (технология RTX Video).

И в играх, и в видео HDR практически стал стандартом. Для игр постаралась Microsoft, добавив в Windows 11 поддержку «Авто-HDR», а для видео постаралась NVIDIA (технология RTX Video).  Еще, как мне показалось, у монитора стало получше с углами обзора. Изображение теряет контрастность, но не так сильно, как мог бы, учитывая прошлый опыт с брендом. Впрочем, если вы сидите за изогнутым монитором в одиночку, то на такие мелочи вам будет плевать. Digma Overdrive 34A711Q — облегченная версия прошлогодней модели, чтобы еще больше насытить рынок недорогими мониторами. Новинка лишилась возможности подключения по USB-С и, соответственно, не так удобна для работы с модными ноутбуками Apple. У 34A711Q серьезно порезали максимальную яркость (возможно, виноваты завышенные цифры у 34A710Q) и управление подсветкой. Зато добавили второй DisplayPort и поправили баги в меню настроек. Летом цена на мониторы была почти идентичной, а сейчас прошлогодний 34A710Q прибавил 5 тысяч рублей. Это нормальная компенсация за разницу в яркости, но если вы не сидите напротив окна, в который всегда светит солнце, то можете смело сэкономить, купив 34A711Q. Реклама. ООО «Мерлион», ИНН 7719269331, erid:LjN8K6imf...

Еще, как мне показалось, у монитора стало получше с углами обзора. Изображение теряет контрастность, но не так сильно, как мог бы, учитывая прошлый опыт с брендом. Впрочем, если вы сидите за изогнутым монитором в одиночку, то на такие мелочи вам будет плевать. Digma Overdrive 34A711Q — облегченная версия прошлогодней модели, чтобы еще больше насытить рынок недорогими мониторами. Новинка лишилась возможности подключения по USB-С и, соответственно, не так удобна для работы с модными ноутбуками Apple. У 34A711Q серьезно порезали максимальную яркость (возможно, виноваты завышенные цифры у 34A710Q) и управление подсветкой. Зато добавили второй DisplayPort и поправили баги в меню настроек. Летом цена на мониторы была почти идентичной, а сейчас прошлогодний 34A710Q прибавил 5 тысяч рублей. Это нормальная компенсация за разницу в яркости, но если вы не сидите напротив окна, в который всегда светит солнце, то можете смело сэкономить, купив 34A711Q. Реклама. ООО «Мерлион», ИНН 7719269331, erid:LjN8K6imf...

Испортить такую игру нереально. Жанр приключенческих игр или квестов ныне находится нише игр для относительно узкой аудитории. Да, слухи о смерти жанра были, мягко говоря, преувеличены и не имеют ничего общего с реальным положением дел. Игр жанра выходят десятки, если не сотни ежегодно, а их создатели вполне себе окупают разработку и даже зарабатывают на собственном творчестве. Но когда-то такие игры были главными кинематографичными блокбастерами индустрии, которые делали ставку на интересную историю с эффектной постановкой, чем вызывали массовый интерес у публики. И Broken Sword: Shadow of the Templars был одной из краеугольных игр той «золотой эпохи квестов». Неудивительно, что игра получила уже второй римейк за 15 лет.

Испортить такую игру нереально. Жанр приключенческих игр или квестов ныне находится нише игр для относительно узкой аудитории. Да, слухи о смерти жанра были, мягко говоря, преувеличены и не имеют ничего общего с реальным положением дел. Игр жанра выходят десятки, если не сотни ежегодно, а их создатели вполне себе окупают разработку и даже зарабатывают на собственном творчестве. Но когда-то такие игры были главными кинематографичными блокбастерами индустрии, которые делали ставку на интересную историю с эффектной постановкой, чем вызывали массовый интерес у публики. И Broken Sword: Shadow of the Templars был одной из краеугольных игр той «золотой эпохи квестов». Неудивительно, что игра получила уже второй римейк за 15 лет.  В 1990 году Чарльз Сесил, его будущая жена Нуарин Кармоди, Дэвид Сайкс и Тони Уорринер решили уйти из Activision и создать свою собственную студию Revolution Software. Найдя себе издателя в лице компании Mirrorsoft — той самой конторы медиамагната Роберта Максвелла, которая приобрела права на выпуск легендарного Tetris на территории Западной Европы, они договорились о выпуске нескольких приключенческих игр. Также на разработку деньги были получены в долг у матери Чарльза Сесила: она дала молодым разработчикам 10 тысяч фунтов стерлингов, удвоив бюджет разработки. Сесил хотел выпустить приключенческую игру, лишённую абсурда игр от Sierra, где всё крутилось вокруг невероятного стечения обстоятельств, часто лишённого какой-либо бытовой логики, но при этом не хотелось делать слишком серьёзную игру, совсем без юмора и самоиронии. И студии сходу удалось сорвать банк.

В 1990 году Чарльз Сесил, его будущая жена Нуарин Кармоди, Дэвид Сайкс и Тони Уорринер решили уйти из Activision и создать свою собственную студию Revolution Software. Найдя себе издателя в лице компании Mirrorsoft — той самой конторы медиамагната Роберта Максвелла, которая приобрела права на выпуск легендарного Tetris на территории Западной Европы, они договорились о выпуске нескольких приключенческих игр. Также на разработку деньги были получены в долг у матери Чарльза Сесила: она дала молодым разработчикам 10 тысяч фунтов стерлингов, удвоив бюджет разработки. Сесил хотел выпустить приключенческую игру, лишённую абсурда игр от Sierra, где всё крутилось вокруг невероятного стечения обстоятельств, часто лишённого какой-либо бытовой логики, но при этом не хотелось делать слишком серьёзную игру, совсем без юмора и самоиронии. И студии сходу удалось сорвать банк.  Всё начиналось так красиво, пока клоун-террорист не испортил прекрасный тёплый день в Париже Дебютная игра Lure of the Temptress («Приманка соблазнительницы») сразу завоевала признание у критиков и геймеров, а продажи позволили переехать из небольшого офиса в родном для студии Халле в более просторное помещение в городе Йорк. Хотя игра по современным меркам страдает от «детских» проблем с геймдизайном, интуитивностью управления и технической полировкой, игроков впечатлил новый движок Virtual Theatre, который впервые в истории (но это не точно) представил NPC, которые могли свободно передвигаться по локациям и имели свой распорядок дня. Да, до этого квестов, где неиграбельные персонажи ходили по экрану и имитировали бурную деятельность, как минимум среди больших хитов, точно не было. Мелочь, а приятно. Вскоре после этого был выпущен культовый киберпанк-детектив Beneath a Steel Sky («Под покровом стальных небес»), к работе над которым удалось привлечь известного художника комиксов Дейва Гиббонса («Хранители», «Кингсмен»).

Всё начиналось так красиво, пока клоун-террорист не испортил прекрасный тёплый день в Париже Дебютная игра Lure of the Temptress («Приманка соблазнительницы») сразу завоевала признание у критиков и геймеров, а продажи позволили переехать из небольшого офиса в родном для студии Халле в более просторное помещение в городе Йорк. Хотя игра по современным меркам страдает от «детских» проблем с геймдизайном, интуитивностью управления и технической полировкой, игроков впечатлил новый движок Virtual Theatre, который впервые в истории (но это не точно) представил NPC, которые могли свободно передвигаться по локациям и имели свой распорядок дня. Да, до этого квестов, где неиграбельные персонажи ходили по экрану и имитировали бурную деятельность, как минимум среди больших хитов, точно не было. Мелочь, а приятно. Вскоре после этого был выпущен культовый киберпанк-детектив Beneath a Steel Sky («Под покровом стальных небес»), к работе над которым удалось привлечь известного художника комиксов Дейва Гиббонса («Хранители», «Кингсмен»).  Забавный факт, но в США игра вышла под названием Circle of Blood («Круг крови»), без подзаголовка Broken Sword. Чарльза Сесила очень опечалило, что американские игроки были вынуждены играть в игру с названием, сбивающим с толка. Интересно, что во Франции она вышла, как Broken Sword: Chevalier des Baphomete («Сломанный меч: Рыцари Бафомета») Но ещё по окончании разработки Lure of the Temptress у Чарльза Сесила родилась идея следующей игры, которая станет работой, которой он вписал себя в историю видеоигр. С самой юности Чарльз увлекался историей и теориями заговоров. Это увлечение отразилось ещё в ранних играх, которые он начал писать ещё в 18-19 лет. Писать — это наиболее верное слово, так как он был автором текстовых приключений. В совсем юном возрасте он выпустил Inca Curse, Ship of Doom и Espionage Island. В какой-то момент его взбудоражила псевдоисторическая книга «Святая Кровь и Святой Грааль» Майкла Бейджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна, в которой авторы строили теории вокруг того, что Иисус Христос был женат на Марии Магдалине, и находили знаки, символы и намёки на это в образах на иконах, фресках, между строк в Евангелиях и всевозможных христианских текстах первосвященников, архитектуре, церковных обрядах. Да и вообще рядом с нами есть тайный орден, который скрывает это знание от простого люда.

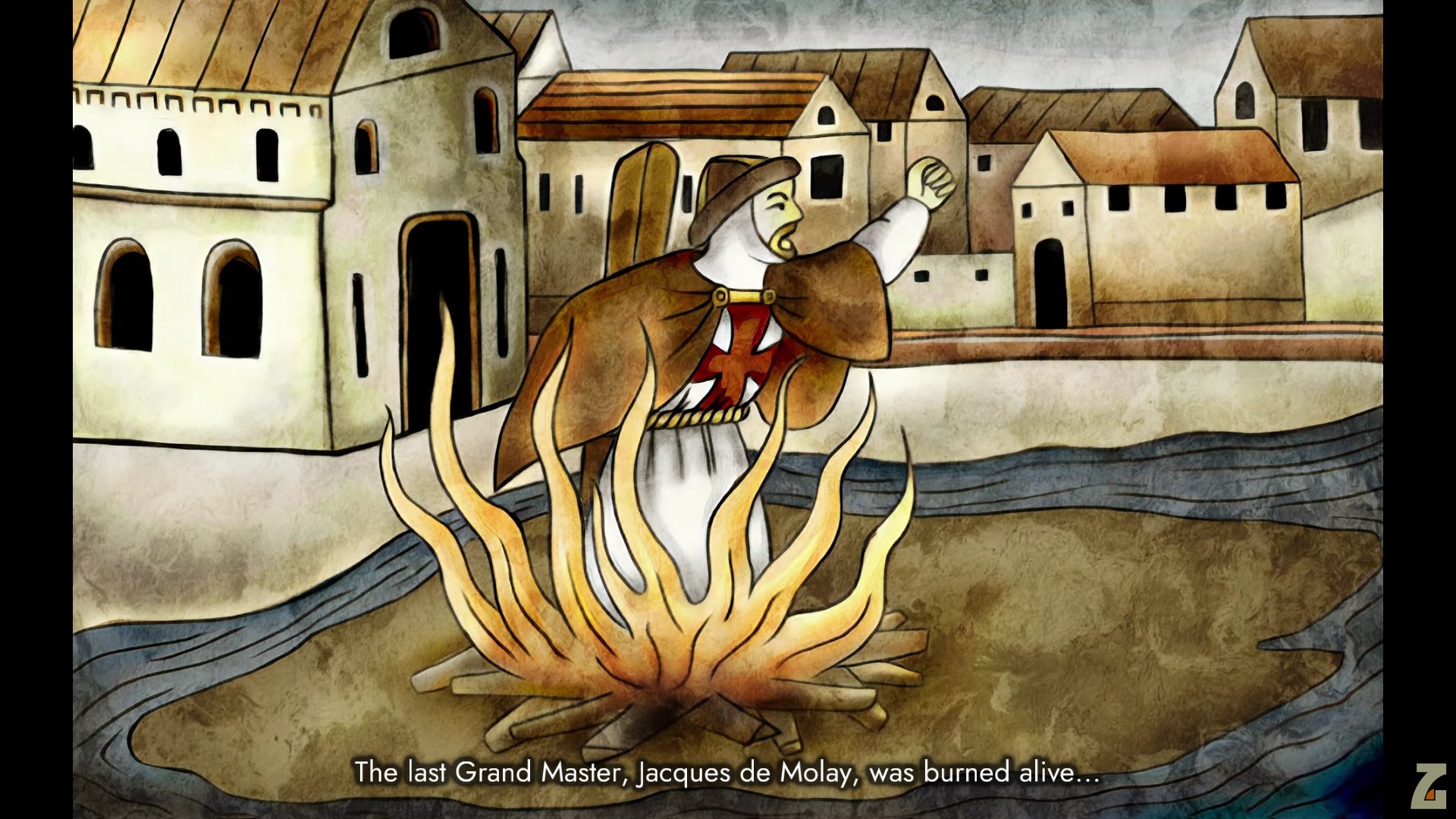

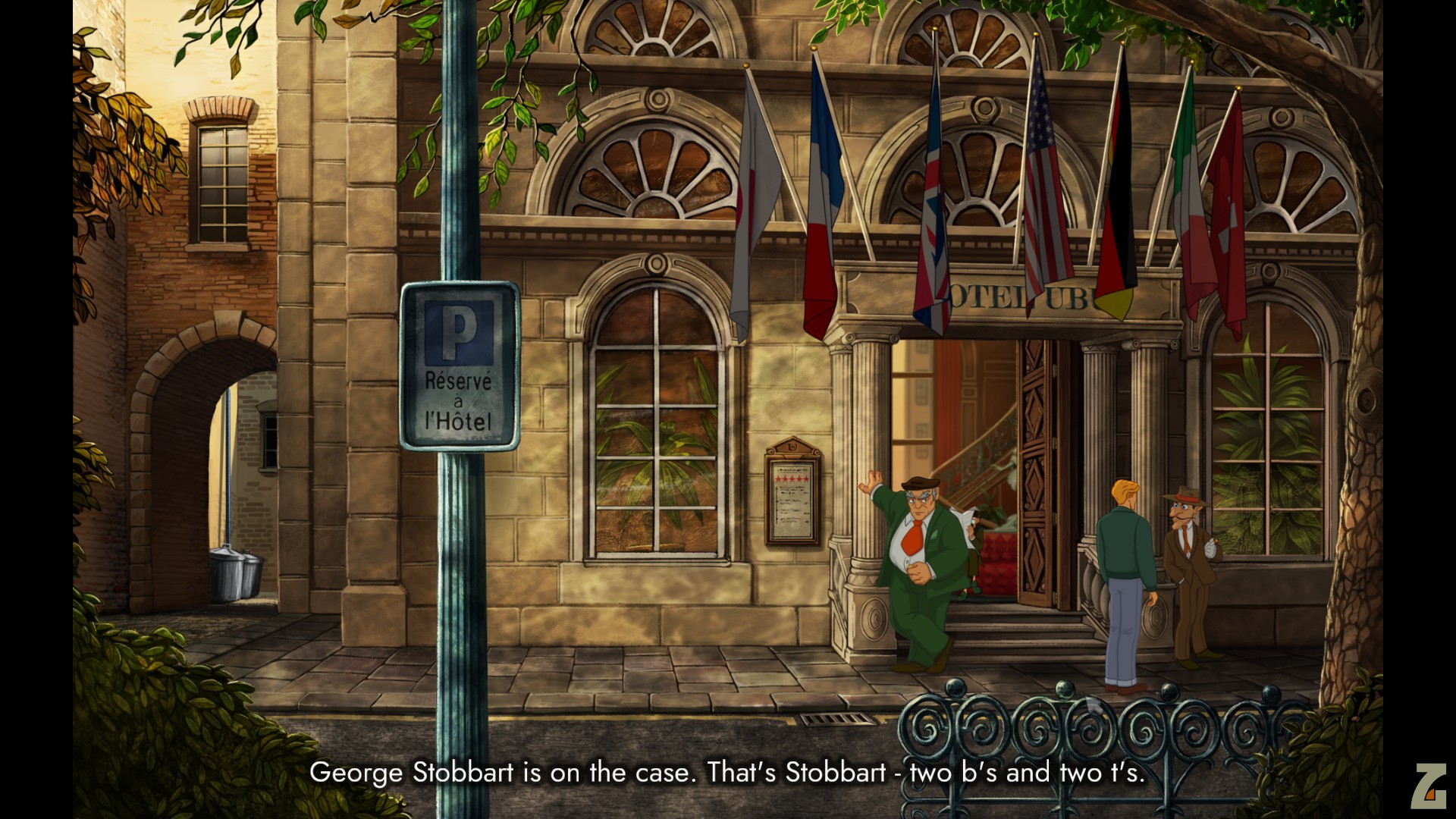

Забавный факт, но в США игра вышла под названием Circle of Blood («Круг крови»), без подзаголовка Broken Sword. Чарльза Сесила очень опечалило, что американские игроки были вынуждены играть в игру с названием, сбивающим с толка. Интересно, что во Франции она вышла, как Broken Sword: Chevalier des Baphomete («Сломанный меч: Рыцари Бафомета») Но ещё по окончании разработки Lure of the Temptress у Чарльза Сесила родилась идея следующей игры, которая станет работой, которой он вписал себя в историю видеоигр. С самой юности Чарльз увлекался историей и теориями заговоров. Это увлечение отразилось ещё в ранних играх, которые он начал писать ещё в 18-19 лет. Писать — это наиболее верное слово, так как он был автором текстовых приключений. В совсем юном возрасте он выпустил Inca Curse, Ship of Doom и Espionage Island. В какой-то момент его взбудоражила псевдоисторическая книга «Святая Кровь и Святой Грааль» Майкла Бейджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна, в которой авторы строили теории вокруг того, что Иисус Христос был женат на Марии Магдалине, и находили знаки, символы и намёки на это в образах на иконах, фресках, между строк в Евангелиях и всевозможных христианских текстах первосвященников, архитектуре, церковных обрядах. Да и вообще рядом с нами есть тайный орден, который скрывает это знание от простого люда.  Да, игра не боится исторических вставок. Пусть и трактует их в традиции теории заговоров. Да, Орден храмовников был уничтожен королём Филлипом IV, так как он задолжал им крупную сумму денег (Орден, благодаря торговле в Святой Земле, сколотил огромное состояние, став государством без территории), предварительно сговорившись с Папой Римским, чтобы обвинить их в ереси Сесил же увидел, что на основе поиска скрытых смыслов, трактовок и знаков можно выстроить увлекательную приключенческо-детективную историю. Так и появился рассказ об американском любознательном туристе Джордже Стоббарте, ставшего жертвой теракта, который полиция решила не расследовать. Объединившись с местной фриланс-журналисткой Николь Коллар, они начинают распутывать заговор, о существовании которого никто вокруг даже не догадывается. Да, это звучит, как «Код да Винчи» Дэна Брауна, но за несколько лет до его написания.

Да, игра не боится исторических вставок. Пусть и трактует их в традиции теории заговоров. Да, Орден храмовников был уничтожен королём Филлипом IV, так как он задолжал им крупную сумму денег (Орден, благодаря торговле в Святой Земле, сколотил огромное состояние, став государством без территории), предварительно сговорившись с Папой Римским, чтобы обвинить их в ереси Сесил же увидел, что на основе поиска скрытых смыслов, трактовок и знаков можно выстроить увлекательную приключенческо-детективную историю. Так и появился рассказ об американском любознательном туристе Джордже Стоббарте, ставшего жертвой теракта, который полиция решила не расследовать. Объединившись с местной фриланс-журналисткой Николь Коллар, они начинают распутывать заговор, о существовании которого никто вокруг даже не догадывается. Да, это звучит, как «Код да Винчи» Дэна Брауна, но за несколько лет до его написания.  В игре придётся побывать не только в Париже, но и в Ирландии, Испании, Сирии, Шотландии Главным объектом расследования становится история рыцарей Храмовников (они же Тамплиеры), так как к тому моменту Чарльз Сесил уже три года изучал исторические книги на эту тему и, можно сказать, собаку съел на их истории. Немало интересных исторических фактов об этом Ордене соединяются с откровенно фантастическими выдумками о том, что они до сих пор существуют в виде тайной масонской ложи, и ведут многовековую войну с орденом Хашишинов (те самые ассасины). Ubisoft, признавайтесь, — списывали?

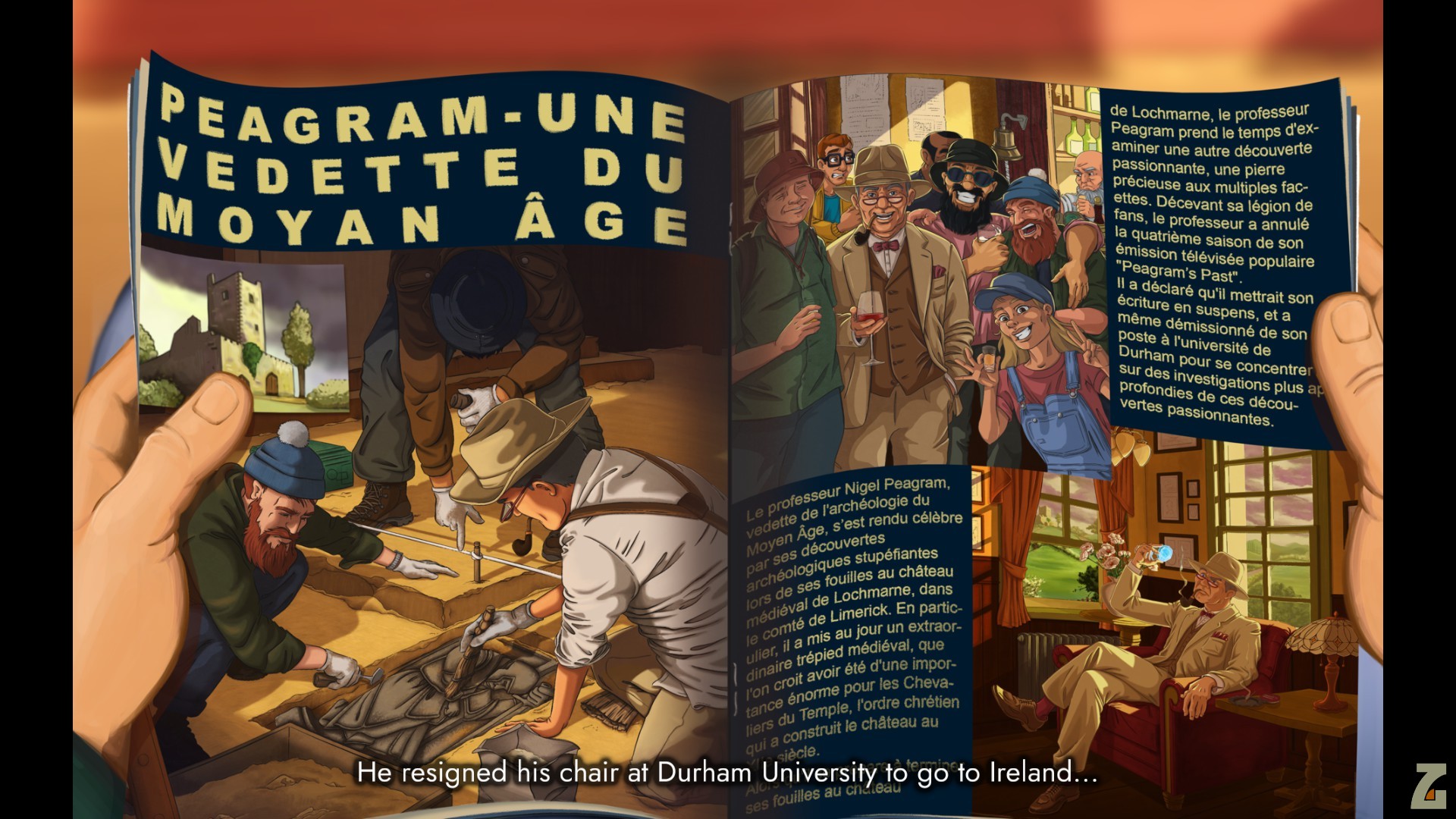

В игре придётся побывать не только в Париже, но и в Ирландии, Испании, Сирии, Шотландии Главным объектом расследования становится история рыцарей Храмовников (они же Тамплиеры), так как к тому моменту Чарльз Сесил уже три года изучал исторические книги на эту тему и, можно сказать, собаку съел на их истории. Немало интересных исторических фактов об этом Ордене соединяются с откровенно фантастическими выдумками о том, что они до сих пор существуют в виде тайной масонской ложи, и ведут многовековую войну с орденом Хашишинов (те самые ассасины). Ubisoft, признавайтесь, — списывали?  Журнальные статьи по стилю рисунка напоминают то, как Дейв Гиббонс перерисовал игру для «режиссёрской версии» в эстетике web 2005 Но, как и в случае с предыдущими играми Revolution Software, Чарльз Сесил очень не хотел, чтобы даже при наличии серьёзного исторического ресёрча Broken Sword был слишком насупленной исторической игрой. Всё же это видеоигра, а значит должна быть весёлой и самоироничной. Потому всё было сдобрено обильной порцией юмора, часто построенного на высмеивании национальных стереотипов. Благо, американский турист в Европе — прекрасная возможность показать, как выглядят типичные французы, ирландцы, итальянцы, арабы, немцы и т. д. со стороны. Нашлось место даже для учёного из непонятной восточноевропейской страны, который не жмёт рук капиталистическим свиньям. Получился этакий «Евротур» с нотками конспирологии и залихватского экшна а-ля фильмы про Индиану Джонса.

Журнальные статьи по стилю рисунка напоминают то, как Дейв Гиббонс перерисовал игру для «режиссёрской версии» в эстетике web 2005 Но, как и в случае с предыдущими играми Revolution Software, Чарльз Сесил очень не хотел, чтобы даже при наличии серьёзного исторического ресёрча Broken Sword был слишком насупленной исторической игрой. Всё же это видеоигра, а значит должна быть весёлой и самоироничной. Потому всё было сдобрено обильной порцией юмора, часто построенного на высмеивании национальных стереотипов. Благо, американский турист в Европе — прекрасная возможность показать, как выглядят типичные французы, ирландцы, итальянцы, арабы, немцы и т. д. со стороны. Нашлось место даже для учёного из непонятной восточноевропейской страны, который не жмёт рук капиталистическим свиньям. Получился этакий «Евротур» с нотками конспирологии и залихватского экшна а-ля фильмы про Индиану Джонса.  Козёл, который многим потрепал нервы, хотя способ обойти его прост, понятен и, главное, логичен. Более того, даже в юности, когда я проходил игру в первый раз на сборнике от «Буки» с тремя первыми частями, с ним не возникло никаких проблем. При это никаких абсурдных головоломок и странных решений, которые игрок должен был решать перебором действий, не было. В Broken Sword каждый пазл вполне логичен и поддаётся житейской логике, а сама игра умеет давать тонкие непринуждённые намёки, что же требуется от игрока. Это не значит, что игра проста. В ней немало действий, до которых придётся додуматься, оперируя смекалкой, вещами из инвентаря и пониманием контекста. Иногда выполняя действия, завязанные на реакцию. Но никаких безумных нелогичных решений в духе найти щипцы, вставить в них воздушный шар, опустить их на рельсы и дать шару сдуться, чтобы подобрать предмет, в игре нет (хе-хе, кто угадает откуда этот пример?).

Козёл, который многим потрепал нервы, хотя способ обойти его прост, понятен и, главное, логичен. Более того, даже в юности, когда я проходил игру в первый раз на сборнике от «Буки» с тремя первыми частями, с ним не возникло никаких проблем. При это никаких абсурдных головоломок и странных решений, которые игрок должен был решать перебором действий, не было. В Broken Sword каждый пазл вполне логичен и поддаётся житейской логике, а сама игра умеет давать тонкие непринуждённые намёки, что же требуется от игрока. Это не значит, что игра проста. В ней немало действий, до которых придётся додуматься, оперируя смекалкой, вещами из инвентаря и пониманием контекста. Иногда выполняя действия, завязанные на реакцию. Но никаких безумных нелогичных решений в духе найти щипцы, вставить в них воздушный шар, опустить их на рельсы и дать шару сдуться, чтобы подобрать предмет, в игре нет (хе-хе, кто угадает откуда этот пример?).  Каждая локация бережно наполнена мелкими деталями, которые можно изучать часами. А в новой версии это делать еще интереснее благодаря высокому разрешению рисунка. В дело вновь вернулся движок Virtual Theatre с его персонажами, способными двигаться по экрану и делать какие-то повторяющиеся действия, не завязанные на действия игрока. И даже отдельные загадки строились на том, что нужно было вовремя подобрать какой-то предмет в тот момент, когда персонаж отвернулся или отошёл на пару метров в сторону. Правда, к 1996 году это уже не сильно впечатляло, плюс в отличии от Lure of the Temptress игра была вылизана, никаких проблем с пиксельхантингом или откровенными багами уже не было. Да, и на этот раз студия решила отказаться от того, что некоторые NPC могли уйти на соседние экраны и игроку приходилось бегать и искать его по локациям, что на самом деле жутко раздражало, хоть и выглядело революционно.

Каждая локация бережно наполнена мелкими деталями, которые можно изучать часами. А в новой версии это делать еще интереснее благодаря высокому разрешению рисунка. В дело вновь вернулся движок Virtual Theatre с его персонажами, способными двигаться по экрану и делать какие-то повторяющиеся действия, не завязанные на действия игрока. И даже отдельные загадки строились на том, что нужно было вовремя подобрать какой-то предмет в тот момент, когда персонаж отвернулся или отошёл на пару метров в сторону. Правда, к 1996 году это уже не сильно впечатляло, плюс в отличии от Lure of the Temptress игра была вылизана, никаких проблем с пиксельхантингом или откровенными багами уже не было. Да, и на этот раз студия решила отказаться от того, что некоторые NPC могли уйти на соседние экраны и игроку приходилось бегать и искать его по локациям, что на самом деле жутко раздражало, хоть и выглядело революционно.  В переиздании есть выбор: играть в 16×9 с обрезанными верхами картинки, или в оригинальном соотношении сторон 16х10, но с пилларбоксом Визуально игра поражала невероятным уровнем детализации. Художники анимационной студии Дона Блата («Американский хвост», «Земля до начала времён», Dragon’s Lair) нарисовали каждый задник от руки карандашами, а потом оцифровали и раскрасили их уже графическом редакторе на ПК.

В переиздании есть выбор: играть в 16×9 с обрезанными верхами картинки, или в оригинальном соотношении сторон 16х10, но с пилларбоксом Визуально игра поражала невероятным уровнем детализации. Художники анимационной студии Дона Блата («Американский хвост», «Земля до начала времён», Dragon’s Lair) нарисовали каждый задник от руки карандашами, а потом оцифровали и раскрасили их уже графическом редакторе на ПК.  А все персонажи были анимированы настолько плавно, будто смотришь интерактивный мультфильм, а не играешь в игру. Причём Broken Sword сохранился выигрышнее на фоне игр Sierra того момента, которые стали делать ставку на игры с FMV и живыми актёрами. Это сознательное решение Чарльза Сесила, всегда предпочитавшего стилизованную картинку, а не фотореализм.

А все персонажи были анимированы настолько плавно, будто смотришь интерактивный мультфильм, а не играешь в игру. Причём Broken Sword сохранился выигрышнее на фоне игр Sierra того момента, которые стали делать ставку на игры с FMV и живыми актёрами. Это сознательное решение Чарльза Сесила, всегда предпочитавшего стилизованную картинку, а не фотореализм.  Одной из особенностей игры был отказ от выбора реплик в диалогах. Вместо них показывались иконки, и игрок заранее никогда не знает, что скажет Джордж. Так разработчики хотели добавить кинематографичности. К слову, персонажей можно спросить буквально о любом предмете в инвентаре, а некоторые диалоги нелинейны и имеют разные варианты развития беседы. Особо стоит отметить озвучку. Тут и достойная работа со звуковыми эффектами, когда слышен шум ветра в деревне, тишина пустой улицы или шум на рынке. И интерактивный оркестровый саундтрек Баррингтона Филлонга. Музыка не просто играла как постоянный фон, но и включалась в нужные сюжетные моменты, подчеркивая в диалогах или загадках, что игрок правильно решил очередную головоломку от разработчиков. А все персонажи были озвучены с невероятным спектром гротескных и карикатурных акцентов. Занятный факт, главного героя озвучил театральный актёр Рольф Саксон, чей голос впоследствии стал голосом поколения, так как именно он озвучил рассказчика в телешоу «Телепузики».

Одной из особенностей игры был отказ от выбора реплик в диалогах. Вместо них показывались иконки, и игрок заранее никогда не знает, что скажет Джордж. Так разработчики хотели добавить кинематографичности. К слову, персонажей можно спросить буквально о любом предмете в инвентаре, а некоторые диалоги нелинейны и имеют разные варианты развития беседы. Особо стоит отметить озвучку. Тут и достойная работа со звуковыми эффектами, когда слышен шум ветра в деревне, тишина пустой улицы или шум на рынке. И интерактивный оркестровый саундтрек Баррингтона Филлонга. Музыка не просто играла как постоянный фон, но и включалась в нужные сюжетные моменты, подчеркивая в диалогах или загадках, что игрок правильно решил очередную головоломку от разработчиков. А все персонажи были озвучены с невероятным спектром гротескных и карикатурных акцентов. Занятный факт, главного героя озвучил театральный актёр Рольф Саксон, чей голос впоследствии стал голосом поколения, так как именно он озвучил рассказчика в телешоу «Телепузики».

В Reforged можно на лету менять режим графики между оригинальной и переработанной Вообще, тяжело поверить, как за 4 года выросла студия. Бюджет их первой игры Lure of the Temptress составил всего лишь 20 тысяч фунтов стерлингов, Beneath a Steel Sky обошёлся в два раза дороже: 40 тысяч фунтов стерлингов, а Broken Sword: Shadow of the Templars стоил в производстве вполне серьёзный по тогдашним меркам 1 млн фунтов стерлингов. К слову, третья часть серии Sleeping Dragon удвоила эту сумму, но это уже другая история. Но и отдача была запредельная. Beneath a Steel Sky продался тиражом не менее 300 тысяч копий, а Broken Sword: Shadow of the Templars имел продажи 800 тысяч копий. Причём 300 тысяч из них пришлись на версию для PlayStation, хотя издатель считал, что квест на консоли никому не нужен и строил прогноз, что хорошим результатом будут 60 тысяч проданных копий. Зная бюджеты, можно легко высчитать, насколько прибыльной была разработка видеоигр в 90-е. Вложив 1 млн фунтов стерлингов, студия получила с продаж от 20 до 25 млн фунтов стерлингов, минимум в 20 раз превысив производственный бюджет.

В Reforged можно на лету менять режим графики между оригинальной и переработанной Вообще, тяжело поверить, как за 4 года выросла студия. Бюджет их первой игры Lure of the Temptress составил всего лишь 20 тысяч фунтов стерлингов, Beneath a Steel Sky обошёлся в два раза дороже: 40 тысяч фунтов стерлингов, а Broken Sword: Shadow of the Templars стоил в производстве вполне серьёзный по тогдашним меркам 1 млн фунтов стерлингов. К слову, третья часть серии Sleeping Dragon удвоила эту сумму, но это уже другая история. Но и отдача была запредельная. Beneath a Steel Sky продался тиражом не менее 300 тысяч копий, а Broken Sword: Shadow of the Templars имел продажи 800 тысяч копий. Причём 300 тысяч из них пришлись на версию для PlayStation, хотя издатель считал, что квест на консоли никому не нужен и строил прогноз, что хорошим результатом будут 60 тысяч проданных копий. Зная бюджеты, можно легко высчитать, насколько прибыльной была разработка видеоигр в 90-е. Вложив 1 млн фунтов стерлингов, студия получила с продаж от 20 до 25 млн фунтов стерлингов, минимум в 20 раз превысив производственный бюджет.  Количество анимационных катсцен в игре довольно велико. Учитывая, что бюджетов уровня LucasArts или Sierra у студии не было. К сожалению, если сиквел Broken Sword: Smoking Mirror был крайне успешен, то всё, что студия продолжила выпускать далее, больше не выстреливало. Даже успешные продажи третьей части Broken Sword, переведённой в полное 3D, не смогли покрыть убытки, которые приносили другие игры. Хотя к банкротству студии это не привело, стало очевидно, что тучные 90-е, когда разработчики при минимальных вложениях становились долларовыми миллионерами, даже не продав 1 миллиона копий своей игры, остались в прошлом.

Количество анимационных катсцен в игре довольно велико. Учитывая, что бюджетов уровня LucasArts или Sierra у студии не было. К сожалению, если сиквел Broken Sword: Smoking Mirror был крайне успешен, то всё, что студия продолжила выпускать далее, больше не выстреливало. Даже успешные продажи третьей части Broken Sword, переведённой в полное 3D, не смогли покрыть убытки, которые приносили другие игры. Хотя к банкротству студии это не привело, стало очевидно, что тучные 90-е, когда разработчики при минимальных вложениях становились долларовыми миллионерами, даже не продав 1 миллиона копий своей игры, остались в прошлом.  Игрок может даже поработать клоуном Примерно на этой волне, по всей видимости, у студии появилась идея выпустить Director’s Cut версию своего самого главного хита. Случилось это в далёком 2009 году, когда Broken Sword: Shadow of the Templars перевыпустили для консоли Nintendo Wii, тогда стремительно набиравшей популярность. Всю игру перерисовал Дейв Гиббонс, с которым студия не сотрудничала со времён Beneath a Steel Sky. Дополнительно авторы добавили примерно 2 часа дополнительного контента в виде глав за Николь Коллар. Правда, они были сделаны на порядок слабее оригинальной игры, довольно занудные и затягивающие игру, а катсцены с её участием напоминали анимированные флэш-комиксы, а не качественно нарисованный мультфильм, как в оригинале. Впоследствии эта версия была портирована везде, где можно: от мобильных телефонов до портативных консолей, начав приносить студии скромный, но стабильный доход. Благо продажи у переиздания были вполне неплохие для квеста из 1996 года. Впоследствии в том же духе был перевыпущен и сиквел Smoking Mirror. Видео со сравнением трёх версий игры И вот вновь, 15 лет спустя после выхода режиссёрской версии игры, Revolution Software во второй раз полностью перерисовывают игру. На этот раз без привлечения Дэйва Гиббонса, с сохранением оригинального стиля, но с поддержкой разрешений высокой чёткости. Игра чем-то стала напоминать Broken Sword 5, на чей движок оказалась перенесена. При этом эпизод за Нико вынесен отдельно в виде допглавы и больше не портит своим неуместным прерыванием оригинальную игру. Единственным серьёзным недостатком можно назвать только обработку звука. При всех плюсах, в оригинале слышно, что озвучка прошла через сильную компрессию — там банально нет высоких частот. Да и фоновый шум периодически пробивался. В переиздании попытались вытянуть звук и подчистить его, но получилось хуже, чем было. Некоторые реплики стали звучать громче других, а другие звучат приглушённо, как из бочки. Причём иногда качество звука начинает гулять в рамках одного диалога, из-за чего сильнее бросается в глаза (уши?). Прилежно сделанный ремастер легендарного шедевра и одной из главных приключенческих игр в истории видеоигр. Мелкие шероховатости есть, но их можно простить, да и выполнено всё на голову лучше, чем в Director’s Cut. Но испортить такую игру нереально. Итоговая оценка (оригинал) — 10,0. Итоговая оценка (Reforged) — 8,0.(нажмите на оценку, чтобы выставить свою в профиле игры)...

Игрок может даже поработать клоуном Примерно на этой волне, по всей видимости, у студии появилась идея выпустить Director’s Cut версию своего самого главного хита. Случилось это в далёком 2009 году, когда Broken Sword: Shadow of the Templars перевыпустили для консоли Nintendo Wii, тогда стремительно набиравшей популярность. Всю игру перерисовал Дейв Гиббонс, с которым студия не сотрудничала со времён Beneath a Steel Sky. Дополнительно авторы добавили примерно 2 часа дополнительного контента в виде глав за Николь Коллар. Правда, они были сделаны на порядок слабее оригинальной игры, довольно занудные и затягивающие игру, а катсцены с её участием напоминали анимированные флэш-комиксы, а не качественно нарисованный мультфильм, как в оригинале. Впоследствии эта версия была портирована везде, где можно: от мобильных телефонов до портативных консолей, начав приносить студии скромный, но стабильный доход. Благо продажи у переиздания были вполне неплохие для квеста из 1996 года. Впоследствии в том же духе был перевыпущен и сиквел Smoking Mirror. Видео со сравнением трёх версий игры И вот вновь, 15 лет спустя после выхода режиссёрской версии игры, Revolution Software во второй раз полностью перерисовывают игру. На этот раз без привлечения Дэйва Гиббонса, с сохранением оригинального стиля, но с поддержкой разрешений высокой чёткости. Игра чем-то стала напоминать Broken Sword 5, на чей движок оказалась перенесена. При этом эпизод за Нико вынесен отдельно в виде допглавы и больше не портит своим неуместным прерыванием оригинальную игру. Единственным серьёзным недостатком можно назвать только обработку звука. При всех плюсах, в оригинале слышно, что озвучка прошла через сильную компрессию — там банально нет высоких частот. Да и фоновый шум периодически пробивался. В переиздании попытались вытянуть звук и подчистить его, но получилось хуже, чем было. Некоторые реплики стали звучать громче других, а другие звучат приглушённо, как из бочки. Причём иногда качество звука начинает гулять в рамках одного диалога, из-за чего сильнее бросается в глаза (уши?). Прилежно сделанный ремастер легендарного шедевра и одной из главных приключенческих игр в истории видеоигр. Мелкие шероховатости есть, но их можно простить, да и выполнено всё на голову лучше, чем в Director’s Cut. Но испортить такую игру нереально. Итоговая оценка (оригинал) — 10,0. Итоговая оценка (Reforged) — 8,0.(нажмите на оценку, чтобы выставить свою в профиле игры)...

Большая, длинная, дорогая и очень красивая игра — да еще и явно сделанная с большой любовью. Я долгое время не понимал народной любви к первой Space Marine, искренне полагая, что это очень средний недо-экшен — недо-слэшер, заслуживший свою популярность исключительно из-за редкого для Warhammer сочетаний жанров. По этой же причине, я долго откладывал и личное знакомство с творением Relic и SEGA. Тем не менее, анонс второй части заставил меня восполнить сей пробел. И если поначалу предвзятое отношение сильно затягивало прохождение, то благодаря нашим стримам я все-таки смог завершить начатое. Личный вердикт: Warhammer 40,000: Space Marine — на самом деле неплохой проект (который еще и визуально неплохо сохранился) со своей атмосферой и не самой тривиальной историей, которому, однако, не хватает глубины как по части геймплея, так и по части сюжета. Да и заканчивались похождения капитана Тита на большом таком клиффхэнгере, ждать разрешения которого фанатам пришлось без малого 13 лет.

Большая, длинная, дорогая и очень красивая игра — да еще и явно сделанная с большой любовью. Я долгое время не понимал народной любви к первой Space Marine, искренне полагая, что это очень средний недо-экшен — недо-слэшер, заслуживший свою популярность исключительно из-за редкого для Warhammer сочетаний жанров. По этой же причине, я долго откладывал и личное знакомство с творением Relic и SEGA. Тем не менее, анонс второй части заставил меня восполнить сей пробел. И если поначалу предвзятое отношение сильно затягивало прохождение, то благодаря нашим стримам я все-таки смог завершить начатое. Личный вердикт: Warhammer 40,000: Space Marine — на самом деле неплохой проект (который еще и визуально неплохо сохранился) со своей атмосферой и не самой тривиальной историей, которому, однако, не хватает глубины как по части геймплея, так и по части сюжета. Да и заканчивались похождения капитана Тита на большом таком клиффхэнгере, ждать разрешения которого фанатам пришлось без малого 13 лет.  В мире Warhammer меж тем прошло еще больше времени — целый век. Главным героем вновь является Деметрий Тит, с которого Инквизиция сняла все обвинения в ереси (хотя и понизила в звании на один ранг), и который был вынужден отслужить в рядах Караула Смерти. Его новый отряд отправлен на помощь в систему Рецид, дабы отразить вторжение многочисленной и смертоносной расы Тиранидов.

В мире Warhammer меж тем прошло еще больше времени — целый век. Главным героем вновь является Деметрий Тит, с которого Инквизиция сняла все обвинения в ереси (хотя и понизила в звании на один ранг), и который был вынужден отслужить в рядах Караула Смерти. Его новый отряд отправлен на помощь в систему Рецид, дабы отразить вторжение многочисленной и смертоносной расы Тиранидов.  А говорят, что ксеносы — это лишь мерзкие и агрессивные твари. Но вот этот, кажется, хочет со мной дружить Следует сразу же отметить несколько пунктов. Во-первых, разработчики из Saber Interactive, похоже, досконально изучили все возможные претензии к первой части Space Marine и постарались изменить к лучшему буквально каждый аспект в сиквеле. Причем это касается не только сюжета, но и геймплея, картинки, звука. Об этих вещах мы еще поговорим ниже. Во-вторых, несмотря на тотальный разбор и улучшения основ игры, кое-какие составляющие Space Marine 2 остались близкими к оригиналу. Например, в самом начале нам не только так же вкратце описывают положение дел во вселенной Warhammer, но еще и стилизуют определенную часть вводной информации под цифровой доклад на некоем ретрофутуристическом терминале. Ну и если вы, как я, с предвкушением ожидали тотального рубилова с прекраснейшими Тиранидами на протяжении всей игры, то спешу вас расстроить. Чуть ли не половину действия Space Marine 2 придется посвятить битвам с другой известной фракцией, хотя ее присутствие раскрывают гораздо раньше, чем в Space Marine за номером один. Ближе к концу прохождения мы с компаньоном возлагали большие надежды на то, что вот-вот на сцену выйдет еще и третья сторона данной вселенной, обделенная вниманием создателями игр (и на это были РЕАЛЬНЫЕ причины), но этого, увы, так и не случилось. Ждем ее появления в третьей части спустя еще 13 лет.

А говорят, что ксеносы — это лишь мерзкие и агрессивные твари. Но вот этот, кажется, хочет со мной дружить Следует сразу же отметить несколько пунктов. Во-первых, разработчики из Saber Interactive, похоже, досконально изучили все возможные претензии к первой части Space Marine и постарались изменить к лучшему буквально каждый аспект в сиквеле. Причем это касается не только сюжета, но и геймплея, картинки, звука. Об этих вещах мы еще поговорим ниже. Во-вторых, несмотря на тотальный разбор и улучшения основ игры, кое-какие составляющие Space Marine 2 остались близкими к оригиналу. Например, в самом начале нам не только так же вкратце описывают положение дел во вселенной Warhammer, но еще и стилизуют определенную часть вводной информации под цифровой доклад на некоем ретрофутуристическом терминале. Ну и если вы, как я, с предвкушением ожидали тотального рубилова с прекраснейшими Тиранидами на протяжении всей игры, то спешу вас расстроить. Чуть ли не половину действия Space Marine 2 придется посвятить битвам с другой известной фракцией, хотя ее присутствие раскрывают гораздо раньше, чем в Space Marine за номером один. Ближе к концу прохождения мы с компаньоном возлагали большие надежды на то, что вот-вот на сцену выйдет еще и третья сторона данной вселенной, обделенная вниманием создателями игр (и на это были РЕАЛЬНЫЕ причины), но этого, увы, так и не случилось. Ждем ее появления в третьей части спустя еще 13 лет.  Херувимы. Нечасто их в играх Warhammer увидишь, ой как нечасто Имеющаяся в Warhammer 40,000: Space Marine 2 история вряд ли вас удивит, но вот то, что после первой части уровень ее проработки и постановки сильно вырос вместе с масштабами действия —законченный факт. Можно придраться разве что к мелочам. Например, к тому, что порой авторы слишком уж топорно вводят новичков в курс дела — например, когда персонаж под видом записей вдруг начинает объяснять вещи, и без того очевидные каждому Космодесантнику. Или к тому, что некоторых Ультрамаринов сделали слишком уж расово разнообразными живыми и болтливыми — настолько, что иные из них даже время от времени отпускают неплохие шутки (!). Немного странным было увидеть в грозных, смертоносных Космических Десантниках обычных ноющих солдат: будучи тяжело раненными, те время от времени будут что-то кричать отчаянным голосом о продырявленном в нескольких местах кибернетическом скафандре. Зато к пафосным злодеям, просто так рассказывающим свою предысторию, мотивацию и планы мы уже привыкли, это вполне в духе Warhammer. Имперская же гвардия в игре выше всяческих похвал — как живая, так и мертвая.

Херувимы. Нечасто их в играх Warhammer увидишь, ой как нечасто Имеющаяся в Warhammer 40,000: Space Marine 2 история вряд ли вас удивит, но вот то, что после первой части уровень ее проработки и постановки сильно вырос вместе с масштабами действия —законченный факт. Можно придраться разве что к мелочам. Например, к тому, что порой авторы слишком уж топорно вводят новичков в курс дела — например, когда персонаж под видом записей вдруг начинает объяснять вещи, и без того очевидные каждому Космодесантнику. Или к тому, что некоторых Ультрамаринов сделали слишком уж расово разнообразными живыми и болтливыми — настолько, что иные из них даже время от времени отпускают неплохие шутки (!). Немного странным было увидеть в грозных, смертоносных Космических Десантниках обычных ноющих солдат: будучи тяжело раненными, те время от времени будут что-то кричать отчаянным голосом о продырявленном в нескольких местах кибернетическом скафандре. Зато к пафосным злодеям, просто так рассказывающим свою предысторию, мотивацию и планы мы уже привыкли, это вполне в духе Warhammer. Имперская же гвардия в игре выше всяческих похвал — как живая, так и мертвая.  Есть селфи от девочек, есть селфи от мальчиков, а есть селфи от Космических десантников Еще одно большое достоинство игры — она, в отличие от оригинала, и как художественное произведение выглядит целостным, законченным проектом. Почти все арки персонажей, ровно как и поднятые в первой части сюжетные линии, благополучно завершаются к концу. Никакого вам открытого финала, никаких клиффхэнгеров и оборванного на полуслове сюжета. Вопросов после прохождения практически не остается — хотя и тут есть занятные, приятные фанатам намеки на возможное продолжение. Геймплейная база Space Marine 2 осталась той же, это линейный экшен от третьего лица с возможностью уничтожать толпы врагов как на дистанции, так и в ближнем бою. И, как уже было сказано выше, кудесники из Saber Interactive основательно улучшили и углубили каждый геймплейный элемент.

Есть селфи от девочек, есть селфи от мальчиков, а есть селфи от Космических десантников Еще одно большое достоинство игры — она, в отличие от оригинала, и как художественное произведение выглядит целостным, законченным проектом. Почти все арки персонажей, ровно как и поднятые в первой части сюжетные линии, благополучно завершаются к концу. Никакого вам открытого финала, никаких клиффхэнгеров и оборванного на полуслове сюжета. Вопросов после прохождения практически не остается — хотя и тут есть занятные, приятные фанатам намеки на возможное продолжение. Геймплейная база Space Marine 2 осталась той же, это линейный экшен от третьего лица с возможностью уничтожать толпы врагов как на дистанции, так и в ближнем бою. И, как уже было сказано выше, кудесники из Saber Interactive основательно улучшили и углубили каждый геймплейный элемент.  Капитан (он же лейтенант) Тит хоть и постарел на 100 лет, но внешне выглядит он значительно круче. Не зря говорят, что мужчины с возрастом становятся только лучше Например, поклонники первой части очень негодовали из-за того, что в ней не было никакого кооператива, хотя он прям таки напрашивался. Так возрадуйтесь же, братья, ибо во втором Space Marine вам разрешают не только сражаться с ксеносами в одиночестве или сносить друг другу головы в мультиплеере — сюда завезли как самостоятельный кооперативный режим, так и полновесную возможность пройти кампанию совместно с друзьями. Причем у каждого из персонажей присутствует одна уникальная способность — так, тут есть знакомый, хотя и изрядно переработанный режим ярости у капитана Тита, дающий тому временную регенерацию, повышенные стойкость и урон. Или боевой клич брата Гадриэля, отталкивающий находящихся рядом противников и наносящий им солидный урон. Темнокожий брат Кайрон может в определенный момент запустить сканирование ауспексом, сделав ближайших врагов заметнее и более уязвимыми ко всем атакам игроков. Упомянутые способности не привязаны к изничтожению всего живого вокруг, постепенно восстанавливаясь со временем. Хорошо это или плохо — сказать трудно, но мы с компаньоном быстро привыкли к новым правилам.

Капитан (он же лейтенант) Тит хоть и постарел на 100 лет, но внешне выглядит он значительно круче. Не зря говорят, что мужчины с возрастом становятся только лучше Например, поклонники первой части очень негодовали из-за того, что в ней не было никакого кооператива, хотя он прям таки напрашивался. Так возрадуйтесь же, братья, ибо во втором Space Marine вам разрешают не только сражаться с ксеносами в одиночестве или сносить друг другу головы в мультиплеере — сюда завезли как самостоятельный кооперативный режим, так и полновесную возможность пройти кампанию совместно с друзьями. Причем у каждого из персонажей присутствует одна уникальная способность — так, тут есть знакомый, хотя и изрядно переработанный режим ярости у капитана Тита, дающий тому временную регенерацию, повышенные стойкость и урон. Или боевой клич брата Гадриэля, отталкивающий находящихся рядом противников и наносящий им солидный урон. Темнокожий брат Кайрон может в определенный момент запустить сканирование ауспексом, сделав ближайших врагов заметнее и более уязвимыми ко всем атакам игроков. Упомянутые способности не привязаны к изничтожению всего живого вокруг, постепенно восстанавливаясь со временем. Хорошо это или плохо — сказать трудно, но мы с компаньоном быстро привыкли к новым правилам.  В этот момент у меня в голове заиграл культовый трек Klendatu Drop из «Звездного десанта» Также детище SEGA и Relic Entertainment ругали за маленькие и унылые локации, львиная часть которых представляла собой нагромождение серых коридоров и индустриальных построек. Saber Interactive учли и это, сходу вывалив на игрока пышущие жизнью разноцветные джунгли, охваченные пожарами и войной. Сами локации сделали заметно больше и шире, кое-где даже добавили не самые очевидные нычки с припасами и инфопланшетами (заменяют собой сервочерепа из первой части) и даже кое-какие обходные пути. Да и в целом, после душных и тесных уровней первого Space Marine вторая часть ощущается как большущий глоток свежего воздуха — просто посмотрите на скриншоты. Те, кому покажется мало по-настоящему длинной сюжетной кампании, могут отправиться на специальные кооперативные миссии. Причем они тут посвящены не каким-то там боям условных Космодесантников с условными врагами на порезанных картах из основной игры. В режиме «Операции» вы можете взглянуть на уже знакомые события под совершенно иным углом и от лица других персонажей. А еще сможете попробовать новые навыки и снаряжение, увидеть новые места, узнать больше о мире игры, и все это с привычной в таких случаях прокачкой и кастомизацией персонажа от одного из шести заготовленных классов. Идея и реализация в целом отличные, поклонников игры ждут десятки, а может даже сотни дополнительных часов геймплея — особенно если учесть далеко идущие планы разработчиков по поддержке проекта.

В этот момент у меня в голове заиграл культовый трек Klendatu Drop из «Звездного десанта» Также детище SEGA и Relic Entertainment ругали за маленькие и унылые локации, львиная часть которых представляла собой нагромождение серых коридоров и индустриальных построек. Saber Interactive учли и это, сходу вывалив на игрока пышущие жизнью разноцветные джунгли, охваченные пожарами и войной. Сами локации сделали заметно больше и шире, кое-где даже добавили не самые очевидные нычки с припасами и инфопланшетами (заменяют собой сервочерепа из первой части) и даже кое-какие обходные пути. Да и в целом, после душных и тесных уровней первого Space Marine вторая часть ощущается как большущий глоток свежего воздуха — просто посмотрите на скриншоты. Те, кому покажется мало по-настоящему длинной сюжетной кампании, могут отправиться на специальные кооперативные миссии. Причем они тут посвящены не каким-то там боям условных Космодесантников с условными врагами на порезанных картах из основной игры. В режиме «Операции» вы можете взглянуть на уже знакомые события под совершенно иным углом и от лица других персонажей. А еще сможете попробовать новые навыки и снаряжение, увидеть новые места, узнать больше о мире игры, и все это с привычной в таких случаях прокачкой и кастомизацией персонажа от одного из шести заготовленных классов. Идея и реализация в целом отличные, поклонников игры ждут десятки, а может даже сотни дополнительных часов геймплея — особенно если учесть далеко идущие планы разработчиков по поддержке проекта.  Интересно, доживем ли мы когда-нибудь до тех времен, когда горы трупов на уровне будут оставаться не только по воле дизайнеров? В Space Marine 2, увы, львиная часть тел исчезает В Space Marine 2 заготовлен и полноценный PvP-раздел с тремя режимами и поддержкой до 12 пользователей, но его в ревью-версии мне опробоватьне удалось ввиду полного отсутствия игроков. На самом деле, штука странная, ибо в тех же «Операциях» мы с компаньоном всегда находили себе третьего напарника из числа западных коллег. Причем находили даже тогда, когда хотели проходить задания исключительно вдвоем, функции закрытого лобби в игре сейчас нет — и я искреннее надеюсь, что это особенность именно пресс-версии, и на релизе ее добавят. Заметно, что разработчики пытались уйти подальше от однообразного игрового процесса, который быстро утомлял в оригинальной игре. В сиквеле авторы ставят перед пользователями более разнообразные игровые задачи и активнее разбавляют повествование интересными ситуациями. Но, положа руку на сердце, даже привычная шинковка многочисленных врагов меня не утомляла вплоть до самого финала. За это Saber от меня жирнющий плюс. Единственное, чего мне не хватало, так это наличия хоть какой-нибудь прокачки, даже строго сюжетной, как это было в первой части. Наверняка нечто подобное и здесь можно было бы реализовать на новом, действительно крутом уровне. Но увы.